国民健康保険税軽減・減免について

目次

- 一定所得以下のかたに対する国民健康保険(以下「国保」)税の軽減【申請不要】

- 倒産・解雇・雇い止めなどによる離職をされたかたに対する国保税の減額

- 後期高齢者医療制度創設に伴う国保税の減額【申請不要】

- 未就学児に対する国保税の軽減【申請不要】

- 子育て世帯向け減免【申請不要】

- 産前産後期間の国保税の免除

- その他条例による国保税の減額・免除

(1) 一定所得以下のかたに対する国民健康保険(以下「国保」)税の軽減【申請不要】

前年の世帯の所得(擬制世帯主を含む)が賦課期日時点(注意)で下記の基準以下の場合は、国保税の均等割額が軽減されます。

(注意)「賦課期日」とは、課税年度の4月1日(4月2日以降に加入した世帯は、その加入した日)

| 令和6年中の所得 | 軽減割合 | 基礎課税額分

(軽減適用後の額) |

後期高齢者支援金等課税額分

(軽減適用後の額) |

介護納付金課税額分

(軽減適用後の額) |

|---|---|---|---|---|

| 下記以外 |

なし |

31,000円 |

11,300円 |

13,600円 |

| 『43万円+10万円×(給与所得者等の数注意1ー1)』以下の世帯 |

7割軽減 |

9,300円 |

3,390円 |

4,080円 |

| 『43万円+国保加入者数注意2×30.5万円+10万円×(給与所得者等の数ー1)』以下の世帯 |

5割軽減 |

15,500円 |

5,650円 |

6,800円 |

| 『43万円+国保加入者数×56万円+10万円×(給与所得者等の数ー1)』以下の世帯 |

2割軽減 |

24,800円 |

9,040円 |

10,880円 |

(注意1)一定の給与所得または年金所得を受ける者

(注意2)同じ世帯の中で国保の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した者を含む。

なお、税額の計算過程で生じる100円未満の税額は、決定税額算出の際に切り捨てられます。

(2) 倒産・解雇・雇い止めなどによる離職をされたかたに対する国保税の減額

下記に該当する場合は、申請により国保税が軽減されます。

対象者

離職日に65歳未満であって、(ア)雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)、または、(イ)雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)として失業等給付を受けるかた

軽減額

前年中の給与所得を100分の30とみなして所得割額を算出します。

(注意)給与所得以外の所得(営業等所得、不動産所得など)は軽減できません。

軽減期間

離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までの期間です。

(注意1)雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。

(注意2)国保に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国保を脱退すると終了します。

必要書類等

- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知

- 国民健康保険税軽減申告書(非自発的失業者)

- 世帯主の身元確認書類

(官公署が発行した顔写真付きのもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)1点、もしくは顔写真のないもの2点) - 世帯主のマイナンバーを確認できる書類

(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード(券面記載と住民登録が一致しているもの)、マイナンバー記載のある住民票の写し 等)

(マイナンバー確認書類がない場合は、市がマイナンバーを確認しますのでマイナンバーを確認できる書類の添付は不要です)

(注意)雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の「離職理由」欄が「11、12、21、22、31、32」(特定受給資格者)、「23、33、34」(特定理由離職者)のかたが対象となります。

申請方法

- 窓口申請

国保年金係窓口 (市役所2階3番窓口)に、必要書類をお持ちください。 - 郵送申請

下記リンクから申請書をご自身で印刷し記入のうえ、必要書類のコピーを添付し「〒180-8777 武蔵野市 保険年金課 賦課担当」宛て(住所不要)にご郵送ください。

雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の詳細についてはハローワークにお問い合わせください。

(3) 後期高齢者医療制度創設に伴う国保税の減額【申請不要】

平成20年度から、75歳以上のかたは、現在加入の健康保険から自動的に後期高齢者医療制度に加入することとなりました。それに伴い、新たに国保に加入することになるかたや、国保の加入者数が変わる世帯には、国保税の減額措置が設けられました。

- 職場等の健康保険に加入していたかたが後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者(国保に加入する日に65歳以上のかた。以下「旧被扶養者」といいます。)が国保に加入する場合、以下の減額措置があります。

- 旧被扶養者に係る所得割額は免除します。

- 旧被扶養者に係る均等割額は条例に基づく軽減賦課と合わせて半額となるようこれを減額します。

- (注意)令和元年度(平成31年度)から、均等割額の減額は資格取得日の属する月から2年を経過するまでの間に限り実施します。

- 軽減を受けている世帯について、国保から後期高齢者医療制度の移行により世帯の国保加入者が減少しても、従前と同様の軽減措置を受けることができるよう措置します。

(4) 未就学児に対する国保税の軽減【申請不要】

少子化対策の一環として子育て世帯の経済的負担軽減のため、未就学児に対する国保税の均等割額を半額とする制度が令和4年度から始まりました。

対象者

6歳未満(4月1日時点)の国保加入者(4月1日以降に出生したかたを含む)

軽減額

均等割額を半額(一定所得以下のかたに対する国保税軽減に該当する場合は適用後さらに半額)

(注意)未就学児軽減と子育て世帯向け減免の両方に該当する世帯は、どちらも適用されます。

(5) 子育て世帯向け減免【申請不要】

令和2年度からの税率改正における子育て世帯の負担増への配慮として、市独自の減免制度を令和2年度4月から開始し、令和4年度に対象世帯の所得基準の引き上げなど、制度内容を見直しました。手続きは、原則不要です。各世帯の国保税額とともに減免対象世帯を決定し、納税通知書にてお知らせします。

対象者

令和4年度以降

次の1.2.の両方に該当する世帯

- 子が2人以上いる世帯

- 世帯の前年の所得が500万円以下の世帯

(注意)「子」とは、世帯主と配偶者を除く6歳以上18歳未満(4月1日時点)の国保加入者

令和2年度および令和3年度

次の1.2.の両方に該当する世帯

- 子が2人以上いる世帯

- 世帯の前年の所得が400万円以下の世帯

(注意)「子」とは、世帯主と配偶者を除く18歳未満(4月1日時点)の国保加入者(4月1日以降に出生したかたを含む)

軽減額

令和4年度以降

2人目以降の子の均等割額を半額(一定所得以下のかたに対する国保税軽減適用後さらに半額)

令和2年度および令和3年度

- 2人目の子の均等割額の半額

- 3人目以降の子の均等割額の全額

(一定所得以下のかたに対する国保税軽減と合わせて算出)

(注意)未就学児軽減と子育て世帯向け減免の両方に該当する世帯は、どちらも適用されます。

軽減期間

4月分(年度途中で該当した場合はその月分)から翌年の3月分(年度途中で該当しなくなった場合は、該当しなくなった日の前月分)まで

申請について

該当世帯のかたは、納税通知書に減免の決定通知書が同封されます。

納税通知書に減免の決定通知書が同封されていないかたで、減免の対象となるかたは、下記窓口までお問い合わせください。

国保年金係窓口 (市役所2階3番窓口)

(6)産前産後期間の国保税の免除

対象となるかた・受付期間

- 武蔵野市の国民健康保険に加入しており、令和5年11月以降の出産予定のかたから対象となります。

- 妊娠85日(4カ月)以上の出産が対象となります(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。

- 出産予定日の6カ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

国民健康保険税の免除方法

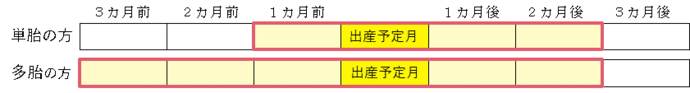

1.その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます。

- 産前産後期間相当分の所得割保険税と均等割保険税が年額から減額されます。

- 多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3カ月前から6カ月相当分が減額されます。

- 減額前の保険税額が限度額を超過している世帯では、免除を適用しても保険税額が変わらない場合があります。

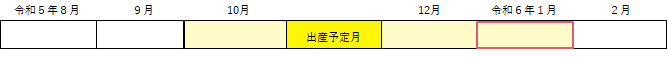

2.令和6年1月1日施行のため、令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ保険税が減額されます。

- 令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。

- 保険税が減額されたことにより過払いになった場合、保険税は還付されます。

申請方法及び届出に必要な書類

添付ファイルの届出書を記入し、下記書類を国民健康保険窓口に持参または郵送してください。

- 届出書

- 出産予定日または出産日を確認できる書類(母子健康手帳など)

- 単胎妊娠または多胎妊娠の別を確認することができる書類(母子健康手帳など)

- 世帯主の身元確認書類

(官公署が発行した顔写真付きのもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)1点、もしくは顔写真のないもの2点) - 世帯主のマイナンバーを確認できる書類

(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード(券面記載と住民登録が一致しているもの)、マイナンバー記載のある住民票の写し 等)

(マイナンバー確認書類がない場合は、市がマイナンバーを確認しますのでマイナンバーを確認できる書類の添付は不要です)

(注意)郵送で申請する場合は、書類は全て写しでお願いいたします。

(注意)申請がない場合でも、市で出産の事実と親子関係が把握できたかたについては職権で適用する場合があります。

関連リンク

(7) その他条例による国保税の減額・免除

下記に該当する場合は、申請により国保税が減額または免除になる場合があります。

- 貧困により生活のため公私の扶助を受けるかた

- 当該年において所得が皆無となったため、生活が著しく困難となったかた

- 少年院その他これに準ずる施設に収容されたかた

刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたかた - その他特別の事由があるかた(災害等)

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課国保年金係 賦課担当

〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28

電話番号:0422-60-1835 ファクス番号:0422-51-9301

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。