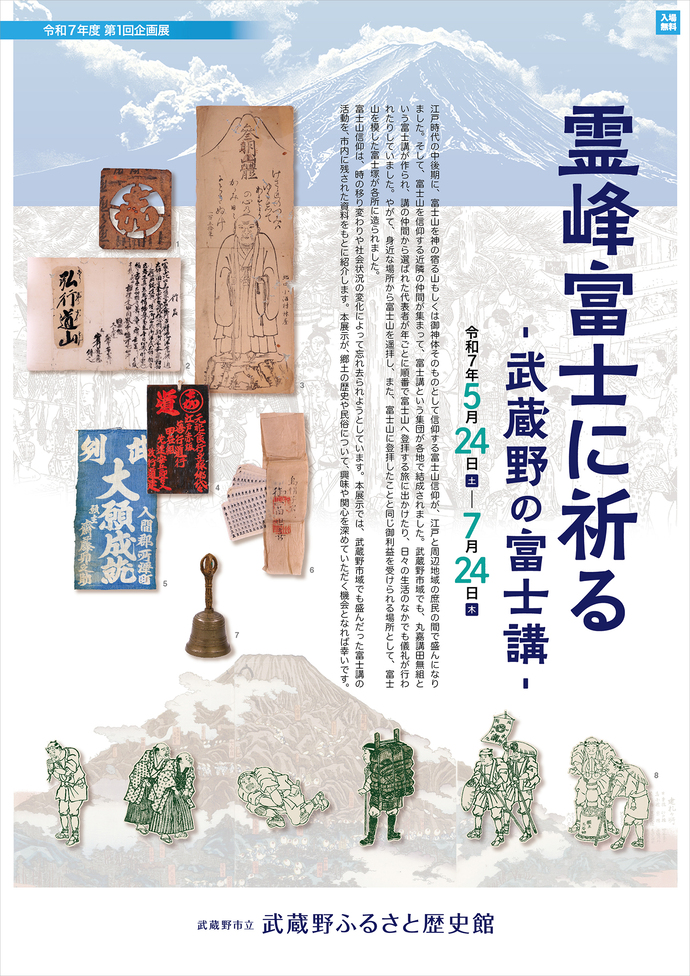

令和7年度第1回企画展「霊峰富士に祈る -武蔵野の富士講-」

令和7年度第1回企画展を開催します。

詳細

- 開催期間

-

令和7年5月24日(土曜日)から令和7年7月24日(木曜日)まで

- 開催時間

-

午前9時30分 から 午後5時 まで

- 対象

-

中高生、大人、親子、高齢者

- 開催場所

-

武蔵野ふるさと歴史館 第二展示室(企画展示室)

- 内容

江戸時代の中後期に、富士山を神の宿る山もしくは御神体そのものとして信仰する富士山信仰が、江戸と周辺地域の庶民の間で盛んになりました。そして、富士山を信仰する近隣の仲間が集まって、富士講という集団が各地で結成されました。武蔵野市域でも、丸嘉講田無組という富士講が作られ、講の仲間から選ばれた代表者が年ごとに順番で富士山へ登拝する旅に出かけたり、日々の生活のなかでも儀礼が行われたりしていました。やがて、身近な場所から富士山を遥拝し、また、富士山に登拝したことと同じ御利益を受けられる場所として、富士山を模した富士塚が各所に造られました。

富士山信仰は、時の移り変わりや社会状況の変化によって忘れ去られようとしています。本展示では、武蔵野市域でも盛んだった富士講の活動を、市内に残された資料をもとに紹介します。本展示が、郷土の歴史や民俗について、興味や関心を深めていただく機会となれば幸いです。展示構成

[1]富士山信仰とは

日本古来の自然崇拝やその後に起こった山岳信仰の流れの中で、富士山が信仰対象になった経緯を紹介します。

[2]富士山信仰の広がりと富士講

武蔵野市域に富士講が流入し根付いた経緯、また、富士山を信仰した仲間が結成した富士講の活動について紹介します。

[3]丸嘉講田無組を率いた人びと

武蔵野市と周辺の地域で組織された丸嘉講田無組の活動とともに、中心的な役割を担った人物について紹介します。

[4]文化8年(1811)の富士参詣をたどる

文化8年に行われた富士参詣の詳細を記した「登山道中入用帳」の記述をもとに、旅のルートや立ち寄った先での様子を紹介します。

[5]生活のなかの富士山信仰

当時の人びとの生活に溶け込んでいた富士山信仰の姿を紹介します。

[6]富士山を築く

富士講によって各地に造られた富士塚について、杵築大社の富士山を中心に紹介します。- 休館日

- 金曜日、祝日、特別休館日

- 交通案内

- JR中央線、西武多摩川線武蔵境駅から徒歩12分

ムーバス 境西循環 0番停留所「武蔵境駅北口」から乗車し、4番停留所「武蔵野ふるさと歴史館」下車 徒歩すぐ。

駐輪場有。

駐車スペースはございません。

(注意)自動車や大型バイクでのご来館はご遠慮ください。

(注意)高齢者や車椅子をご利用のかたはご相談ください。 - 費用

- 無料

- 入館に際してのお願い

-

-

マスクの着用は個人の判断に委ねることを基本とします。

(注意)感染対策上または事業上の理由等によりマスク着用の協力を求める場合があります。

- ひきつづき咳エチケット、手洗いや手指消毒にご協力ください。

- 館内では他の見学者の方との距離を開けるなど、ご配慮をお願いいたします。

- 館内での飲食はご遠慮ください。

-

(注意)関連講演会の参加申込みは、5月中旬以降から開始予定です。

武蔵野ふるさと歴史館 地図

関連情報リンク

イベント情報をiPhone・iPad端末のカレンダーに取り込めます。

カレンダーへの取り込みについて説明を読む

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページに関するお問い合わせ

教育部武蔵野ふるさと歴史館

〒180‐0022 東京都武蔵野市境5-15-5

電話番号:0422-53-1811 ファクス番号:0422-52-1604

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。