新武蔵野クリーンセンター(仮称)建設工事の状況

新武蔵野クリーンセンター(仮称)が完成するまで、工事の状況を記録していきます。

平成29年3月

完成しました

平成29年3月末に新しいクリーンセンターが完成しました。

平成29年4月1日より本格稼働、3日より見学者コースを公開します。

新しいクリーンセンターは平日の午前10時から午後5時まで、どなたでも自由にご見学いただけます。

ぜひお越しください。

平成29年2月

壁面緑化の植物を植えました

建物の外周は4面とも、テラコッタルーバー(素焼きの縦格子)と壁面緑化で覆われています。

ヘデラ類をベースとし、武蔵野の雑木林をイメージして、ムべ、サネカズラなども混ぜています。

見学者向けコンテンツの調整をすすめています

平成29年4月の見学者コースオープンに向け、見学者向けの動画やタブレット等の製作も進めています。社会科見学などで活用するタブレットの調整を行いました。

平成29年1月

ベンチが完成しました

敷地内にあり、工事の都合でやむなく伐採したイチョウの木を使ったベンチが完成しました。

建物外観の縦格子がモチーフになっています。ほんのり銀杏の香りがします。

南側の植栽工事を進めています

敷地の南側には、移植したイチョウの木があります。その足元の植栽工事を行いました。ジュウニヒトエ、ヤマブキ、ムラサキシキブ、ガマズミ、アセビなど建物の外観デザインのコンセプトである武蔵野の雑木林をイメージした樹種を選定しています。

平成28年12月

ごみの試運転焼却を開始しました

12月12日より、新クリーンセンターでごみの受け入れを開始しました。

平成29年4月1日の本格稼働に向けて、ごみ焼却施設の運転調整や性能確認を進めていきます。

平成28年11月

北側屋外デッキをつくっています

新工場棟北側の屋外デッキをつくっています。このデッキからは北側に隣接する野球場を見渡すことができます。

正門の門扉を設置しました

クリーンセンター敷地の南側中央が正門となります。門扉を設置しました。

平成28年10月

建物が完成しました

建物が概ね完成しました。来月以降は外構工事、屋外デッキ等の工事を進めていきます。

リサイクルガーデンをつくりました

屋上緑化の一部に市内の空き地や公園から集めた土やクリーンセンターに運ばれてきたごみを使って、「リサイクルガーデン」という草地を整備しました。平成28年7月に開催した公募型ワークショップに参加していただいた市内の小学生のアイディアを活かして、昆虫の隠れ家や野鳥の休憩場所も整備しています。今後は土に含まれる種から草が生えてくる予定です。

コミュニティスペースが完成しました

新クリーンセンターの東側(中央通り沿い)は24時間開放の公開空地「コミュニティスペース」となります。敷地内の既存樹木を保存し、地面にはエコセメント製のブロックを敷き詰めました。

放水銃の放水試験を行いました

可燃ごみを溜めるピットには、万が一の火災に備えて「放水銃」という巨大な水鉄砲が設置されています。武蔵野消防署の方々にも立ち会ってもらい、放水銃の放水試験を行いました。

平成28年9月

屋上緑化の工事を進めています

工場棟の屋上の一部には、生ごみ堆肥を活用して野菜をつくる菜園を整備します。

根が建物に食い込まないようにするシートの設置や軽量土壌の運び入れ等の工事を進めています。

平成29年4月以降、菜園を使って野菜を育てる予定です。

煙突内部の工事が進んでいます

外部から見える煙突の外筒の中には、3本の金属製の煙突内筒が入っています。

外筒が既存の煙突を再利用しますが、内筒は新しいものに入れ替えます。

内筒の入れ替え工事が終わり、メンテナンス等で使用する架台の更新を行いました。

平成28年8月

見学者コースにタイルを張っています

新工場2階の見学者ホールの床に仕上材のタイルを張っています。

平成28年7月

外部階段を施工しています

新工場棟2階の見学者コースへアプローチするメイン階段を施工しています。敷地東側(中央通り沿い)に整備する広場から2階へ上がることができます。階段の奥にはエレベータも設置しました。

見学者コースの天井に木ルーバーを設置しました

新工場2階の見学者コースの天井に木製のルーバーを設置しました。このルーバーは、多摩産材でできています。

灰ピットにクレーンを設置しました

ごみを燃やしたあとに発生する焼却灰を溜める「灰ピット」に灰クレーンを設置しました。

灰クレーンの下に灰をつかむバゲットが吊るされます。灰ピットに溜められた灰は灰クレーンでトラックに積み込まれ、日の出町へ運ばれ、エコセメントにリサイクルされています。

平成28年6月

中央制御室の床をつくりました

新工場棟2階にある工場機械の運転管理を行う部屋「中央制御室」の床をつくりました。機械を制御するためのコンピュータが多く設置されるこの部屋はOAフロアという二重の床にして、配線が室内に出てこないようにします。

焼却炉の保温工事を行いました

焼却炉の上部にあるボイラの保温工事を行いました。鉄製のボイラの外側にロックウールとアルミ板をまいています。

平成28年5月

屋外デッキの施工が進んでいます

新工場棟の南側と北側には屋外デッキをつくります。南側のデッキは平成30年以降に施工される同じ敷地内の別棟建物、新管理棟などにつながります。北側のデッキはクリーンセンター北側にある野球場方面へつながります。南側のデッキの床が出来上がってきました。桜の街路樹が近く、春にはお花見が楽しめそうです。

見学者コースの内装工事が進んでいます

新工場棟2階の見学者コースの内装工事が進んでいます。壁と天井は白系で統一し、スタイリッシュな空間を目指しています。

焼却炉内部に耐火材を施工しています

可燃ごみは焼却炉で約1000度の高温で焼却するため、焼却炉の内部に耐火材を施工します。耐火材はレンガやキャスタブルなど、場所によって材料を使い分けています。ごみの焼却を長年続けると、耐火材が一部痛んでくることがあります。その際には、耐火材を張り替えてメンテナンスを行っています。

平成28年4月

屋上の防水工事を行いました

ごみピットの屋根の上は屋上緑化を行います。この屋上部分の防水工事を行いました。

中央制御室に監視盤を設置しています

工場の運転管理を行う場所を中央制御室と呼んでいます。工場の機械を制御するための装置の設置を進めています。

ごみピットの投入扉を設置しました

可燃ごみを溜めておく可燃ごみピットにごみを投入するところに扉を設置しました。投入するところは全部で3つあります。扉のデザインは外観に合わせて縦のストライプにしています。

平成28年3月

サイレンサーを設置しました

屋上に設備機械が発する音を吸収する設備「サイレンサー」を設置しました。

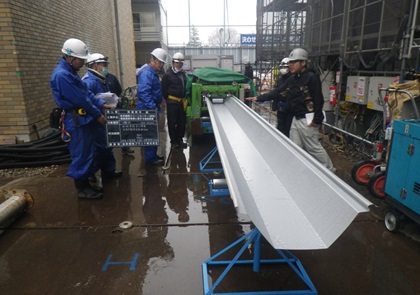

折半屋根を施工しています

屋上の一部は屋根を軽くし構造的な負荷を軽減するため、折半屋根を使用しています。

ロール状の金属シートを現場で加工して折半屋根をつくりました。

真空コンクリートを施工しました

新クリーンセンターのプラットホーム(ごみ収集車がごみをおろす所)は地下にあります。地上からスロープで昇り降りします。ごみ収集車が通るスロープは強度を高めるためコンクリート打設後、真空状態で養生する「真空コンクリート」を採用しました。

平成28年2月

屋上の工事を進めています

屋上にパネルをはりました。この上に防水の工事を進めていきます。

不燃粗大ごみのクレーンを設置しました

不燃粗大ごみピットに溜められたごみをつかむバケットを動かすクレーンを設置しました。このクレーンの下にバケットがぶら下がります。

見学者コースのガラスを設置しています

新工場棟の2階は見学者コースとなっています。見学者コースはガラス張りになっており、ガラス越しにプラント機械を望むことができます。

平成28年1月

屋根の工事を進めています

新工場棟は地上3階建てです。3階部分の鉄骨の組み立てが終わり、屋根の施工を進めています。

ボイラドラムを設置しました

焼却炉の一番上に設置するボイラドラムを設置しました。

ボイラドラムはごみを焼却する際に発生する蒸気を集め、分配する装置です。

復水器を設置しています

ごみの焼却により発生する蒸気は、水に戻って循環利用されます。

温度が下がった蒸気を水に戻す装置「低圧蒸気復水器」を設置しました。

この装置の中には大きな扇風機があり、扇風機の風で蒸気を冷やしていきます。

平成27年12月

鉄骨を組み立てています

地上3階部分の鉄骨を組み立てています。

重曹貯留槽を設置しました

現クリーンセンターと新クリーンセンターでは、排ガス処理の方法が変わります。

エネルギー効率を高めるため、液体により排ガスを洗う処理「湿式処理」から、液体を使用しない排ガス処理「乾式処理」となります。

乾式処理の工程で必要となる重曹を貯留するタンクを設置しました。

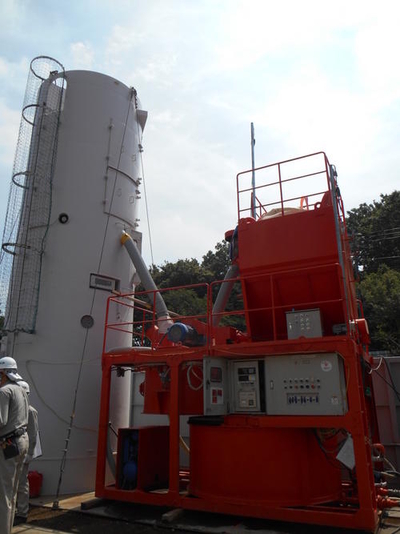

ガスコージェネレーション設備を設置しました

ガスから電気と蒸気を生み出す設備「ガスコージェネレーション設備」を設置しました。

新クリーンセンターではごみ発電も行いますが、ガスコージェネレーション設備を設置し、地震にも強い中圧管から都市ガスを供給することで、災害時にも電気と蒸気を生み出し、クリーンセンターだけでなく、市役所などの周辺公共施設へ供給することが可能となります。

平成27年11月

耐火被覆工事を進めています

プラットホーム(ごみ収集車がごみをおろすところ)の屋根を支える鉄骨梁に耐火被覆を施しました。

鉄は燃えにくい材質ですが、高い熱が加わると弱くなり、建物を支え続けることができなくなってしまいます。

鉄骨の回りに耐火被覆を施すことで、火災時などでも鉄骨に熱が伝わりにくくなり、高温になるのを防ぎます。

ボイラーを組み立てています

ごみを燃やす焼却炉の上に乗るボイラーの組み立てを進めています。今月はパネルを設置しました。

エコノマイザーを設置しました

ごみを燃やした時に発生する排ガスの熱を利用して水を温める装置「エコノマイザー」を設置しました。

温めた水はボイラーに送られ、蒸気になります。

エコノマイザーがあることで、排ガスを冷やす時のエネルギーを有効利用することができます。

平成27年10月

2階の床をつくりはじめました

新工場棟2階の床をつくりはじめました。新工場棟の2階はぐるりと一周することでごみ処理の仕組みがわかる見学者コースとして整備します。

工場機械のダクトが搬入されています

排ガスダクトを設置しています。排ガスダクトは焼却炉から煙突までつながります。

平成27年9月

建物地上部の鉄骨を組み立てています

新工場棟1階、2階部分の鉄骨柱、鉄骨梁を組み立てました。

蒸気タービン発電機が搬入されました

新しいクリーンセンターでは、ごみ発電を行います。ごみを燃やした時に発生する蒸気でタービンを回して発電する仕組みです。今月はこの発電を行う「蒸気タービン発電機」を搬入しました。

焼却炉を組み立てています

ごみを燃やす焼却炉の組み立てを始めました。

現在のクリーンセンターは3つの焼却炉がありますが、市民のみなさまのごみ減量へのご協力により、新しいクリーンセンターは2つになります。1号炉、2号炉が並んでいます。

平成27年8月

地上部の鉄骨を組み立てています

地上部の工事が進められています。今月は地上1階部分の鉄骨の柱と梁を組み立てる工事を行いました。

蒸気だめを設置しました

蒸気だめとは、蒸気を集めて、必要な場所に送るための装置です。

クリーンセンターはごみを燃やした時に発生する熱を蒸気にして、武蔵野市役所、武蔵野総合体育館などの周辺公共施設に送り、給湯、空調などの熱源として再利用しています。新クリーンセンターは、さらに常用ガスコジェネレーション設備も設置し、ガスにより発電した際に発生する蒸気も有効利用します。この蒸気だめに施設内で発生した蒸気を集めて、市役所や体育館へと供給することになります。

平成27年7月

クローラークレーンを組み立てました

今月からは、工場の機械の工事も始まります。建築資材と機械の運搬のため、クローラークレーンを4台設置しました。

不燃・粗大ごみ破砕機を組み立てています

不燃ごみや粗大ごみは、機械で細かく砕き、燃やす部分とリサイクルする部分に分けています。

砕くための機械「不燃・粗大ごみ破砕機」の組立を行いました。

焼却炉を支える架台を組み立てています

焼却炉は周辺機械も含めると高さが約20メートルほどあり、地下2階から地上3階まで吹き抜けた大空間に設置します。この大きな焼却炉を支えるために、鉄骨で架台を組み立てています。

平成27年6月

タワークレーンを解体しました

建築資材を運ぶために敷地内に設置されていたタワークレーンを解体しました。

今後は、建築資材と工場機械を運ぶためのクローラークレーンを設置する予定です。

プレストレスコンクリートに緊張をかけました

新工場の地下にある「プラットホーム」はごみ収集車が出入りし、ごみをおろすところです。柱のない大空間とするため、コンクリートの梁の中に鋼線を設置し、緊張をかけました。緊張をかけることで梁の強度を高めることができます。

平成27年5月

鉄骨を建てました

新武蔵野クリーンセンターは、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造が混在します。ごみ収集車がごみをおろす「プラットホーム」は、なるべく柱のない大空間とするため、鉄骨造を採用しています。今月は、プラットホーム部分の鉄骨の柱と梁を組み立てました。

平成27年4月

プラットホームの床ができました

ごみ収集車がごみをおろすところを「プラットホーム」と呼んでいます。新クリーンセンターのプラットホームは地下1階にあります。今月はプラットホームの床をつくりました。

ごみ収集車が通るスロープをつくりました

新クリーンセンターはプラットホームが地下1階にあるため、ごみ収集車が地下に降りるための車路が必要です。地上から地下へつなぐスロープをつくりました。新工場棟の北側と南側の2カ所にスロープを設置し、ごみ収集車は北側から入って南側から出る計画としています。

平成27年3月

煙突地上部の工事が完了しました

煙突へのアルミルーバーの設置が完了しました。今後は、煙突の地下部分の耐震補強工事、煙突の足元の部分への壁面緑化を予定しています。

地下1階の床、壁をつくっています

鉄筋コンクリートの床、壁をつくっています。今月は地下1階部分を建設中です。

平成27年2月

地下の壁をつくり始めました

鉄筋を組み立て、型枠を設置し、型枠の中にコンクリートを流し込みます。

コンクリートが固まったら、型枠を外して壁が出来上がっていきます。

写真に写っている、黄色の板が型枠です。

煙突にルーバーを設置しています

煙突は既存煙突を耐震補強し再利用しますが、外装デザインは新工場棟に合わせてリニューアルします。新しい煙突は新工場棟と合わせて、「武蔵野の雑木林」をイメージしたデザインとしており、茶色のルーバー(棒状の材料)を表面に設置していきます。

タワークレーンを設置しました

地下深いごみピットの近くへ工事用の荷物を運ぶために、タワークレーンを設置しました。

タワークレーンはごみピットの底に据え付けられています。最大で高さ64メートルまで伸びます。

タワークレーンの稼働は6月末までを予定しています。

平成27年1月

ごみピットの床をつくっています

新クリーンセンターで最も深い床となるごみピットの床をつくっています。

ごみピットとは、みなさまのご家庭からごみ収集車が運んできたごみを焼却するために、一時的に貯めておくところです。燃やすごみには、水分が多くて燃えにくいごみ、カサカサしていて燃えやすいごみがあります。効率よく燃やすために、ごみピットに一定程度のごみを貯め、クレーンでよくかき混ぜて、燃えやすさを均一にしてから、焼却炉に投入しています。このごみピットには、市内で発生するごみ約1週間分を貯めることができます。

ごみピットの床は地上から19メートルの深さに位置し、コンクリートの基礎の厚さは2.7メートルあります。

煙突にペンキを塗っています

地上部分の耐震補強を終えた煙突の表面にペンキを塗っています。

色は既存煙突の上部と同じ白としました。空に溶け込み圧迫感を抑制する狙いもあります。

平成26年12月

掘削工事が完了しました

新施設で最も深いのは、ごみピットの部分で地下約20メートルまで掘削します。ついに第5次の掘削工事で、ごみピット部分の掘削まで完了しました。掘削面が崩れないよう、切梁という鉄骨の部材を設置し、掘削面を押さえています。

基礎工事に着手しました

新工場棟は地下があり、安定した地層まで建物が到達することから、べた基礎と呼ばれる杭を用いず、地面に直接コンクリートの床のような基礎をつくる工法を採用しています。

地下2階部分の基礎の配筋、コンクリートの打設を行いました。

煙突を炭素繊維で補強しました

新施設では、煙突を再利用します。現在のままでの必要な構造強度は確保していますが、さらに安全性を高めるために耐震補強工事を行います。

煙突の躯体に炭素繊維シートと呼ばれる構造補強の材料を巻きつけました。

平成26年11月

四次掘削を行いました

工場の機械が入る部分など、地下18メートルまで掘り進めました。

捨てコンクリートを打設しました

地下の掘削が終わった部分に薄くコンクリートを打設し、掘削面を整えました。

平成26年10月

ディープウェル、リチャージウェルを設置しました

クリーンセンターの敷地は、地下10メートルほどのところに水みちがあります。

今後、地下10メートルよりも深く土を掘っていくため、地下水を地中へ戻すための設備「ディープウェル」と「リチャージウェル」を設置しました。この設備により工事で発生した湧水はなるべく地中へ戻していきます。

既存煙突のタイルを撤去しています

既存の煙突を再利用する計画ですが、耐震補強を行うため既存煙突に張られていたタイルをドリルで撤去しました。

平成26年9月

煙突に足場を設置しました

煙突は既存の煙突を再利用します。

現時点でも十分な耐震性能はありますが、さらに安全性を高めるため耐震補強工事を行います。

また、新工場と一体的なデザインとするため、外装デザインを更新します。

今年度は煙突の地上部分の耐震補強と外装デザインの更新工事を行うため、足場を設置しました。

アースアンカーを施工しました

深く掘る部分については、アースアンカーという工法を用いて、土の中に鋼材を挿入して、圧力をかけて、補強しました。

平成26年8月

山留の裏を補強する工事を行いました

現在、地下を掘る工事が進められています。山留壁と呼ばれる仮設の壁をつくり、掘った面が崩れないように土を押さえています。新しいクリーンセンターの建物は地下の高さが一定ではないため、部分ごとに掘る深さが異なります。そのため、この山留壁が壊れないように、背面拘束スラブという手法により、山留を補強しました。この手法は、山留の裏側に仮設のコンクリートスラブを作って山留壁を裏側から引っ張ることで、補強をするものです。鉄筋を配筋し、コンクリートが流し込まれました。

二次掘削工事を進めています

2回目の土を掘る工事を行っています。今回の掘削では、地下8.4メートルまで掘り進めます。掘りながら、不発弾の調査も実施しています。

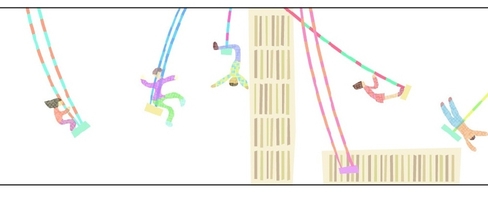

仮囲いアートワークショップを開催しました

8月31日に新クリーンセンター建設用地を囲む仮囲いを装飾するワークショップ「ゆめブランコに乗ろう!かりがこいアートワークショップ」を開催しました。

この仮囲いアートは、市内在住のアーティスト長谷川仁氏の監修により、ゆめブランコをテーマに、クリーンセンター周辺の桜並木にブランコをぶら下げたような、子どもたちの夢の世界を創るもので、新しいクリーンセンターの完成に向けて、子どもたちとゆめブランコを漕ぎ出していくことをコンセプトとしています。

ワークショップには、午前の部、午後の部合わせて、63名の小学生とその保護者にご参加いただき、参加者はそれぞれ思い思いのゆめブランコに乗るポーズのシルエットをカッティングシートを用いて制作しました。

完成したシルエットは、長谷川仁氏が仮囲いに描いた夢ブランコに張り付けていきます。

ワークショップにご参加いただいたみなさま、ありがとうございました。仮囲いアートは9月中旬に完成の予定です。

平成26年7月

地下に地下水を遮水する壁をつくっています

新クリーンセンターは、地上3階、地下2階建てですが、ごみピットと呼ばれるごみを貯めるところが、深く、最大で地下20メートルまで土を掘ります。

武蔵野市には地下水脈が流れており、地下を深く掘ると地下水が出てきてしまいます。

地下水を遮水し、安全な建築物とするため、SMWと呼ばれる遮水のための壁を地下につくっています。

SMWとは、土を掘りながら、土とコンクリートを混ぜて、土の中に連続して柱をつくり、コンクリートの壁を形成していく工法で、地下水のある地域での地下工事では一般的に使われています。

SMWの工事のために、工事現場内には5本のスクリューで同時に掘削することのできる大型の機械やコンクリートをまぜる機械などが設置されました。

なお、地下水は面的に流れているため、この工事による地下水への影響はないと考えられています。

今後、土の掘削の状況に合わせて、段階的にSMWの工事を進めていきます。

平成26年6月

地下の掘削工事を始めました

地下を掘る工事を始めました。新工場棟の地下は最大20メートル近くまで掘ることになります。5回に分けて、掘削をすすめていきます。第1回目の掘削では、深さ約2メートルまで掘りました。掘った土はダンプで、市外の埋め土などを行う別の土の需要がある工事現場へと運ばれ、有効利用されています。土を搬出するため、ダンプの往来が多くなっています。ガードマンによる誘導を行うなど、十分安全確保には努めてまいりますが、クリーンセンター周辺を通行される場合にはお気を付けください。

山留壁を作りました

地下を掘削する工事では、土を掘ったのり面が崩れないように、山留工事を行います。先行して土の中に埋めた山留杭の間に矢板と呼ばれる木の板をはめ込んで、山留壁を作りました。

切梁を取り付けました

山留壁には土からの圧力がかかります。この土圧に対抗するための支えとなる切梁を取り付けました。

平成26年5月

不発弾調査(垂直方向)終了しました

垂直方向の不発弾調査が終了しました。不発弾は発見されませんでした。

今後は工事の進捗に合わせて、水平方向の調査を行いながら慎重に土の掘削を進めていきます。

測量を行いました

測量を行い、敷地境界や建物の位置を確定しました。

鉄板を敷き詰めました

今後の掘削工事に備え、敷地内に鉄板を敷き詰めました。

本体工事に着手しました

5月26日、いよいよ新工場棟の工事に着手しました。

山留の杭打設を進めています。

平成26年4月

外構や地中埋設物を撤去しました

建設地内にあった駐車場や通路などの舗装や、地中に埋められていた配管などを撤去しました。

不発弾の垂直方向の調査を開始しました。

すでに開始している水平方向の調査のほかに、今月は垂直方向の調査を開始しました。

新築工事では地中深くまで杭を打つ計画をしているため、杭を打つ位置の周辺に不発弾が埋まっていないかを調べるために行います。

調査範囲は杭を打つ予定のエリアの地下10メートル程度までです。10メートル以下の地層は砂礫層で非常に硬く、不発弾が埋没することはないと考えられています。

地下10メートル程度まで、直径約4センチメートルの穴を空け、その穴にセンサーを挿入し、反応を調べていきます。

現在のところ、不発弾は見つかっていません。

ベンチの材料となる樹木を選びました

新クリーンセンター建設に伴い、やむを得ず一部の樹木を伐採しました。この樹木を使って、新クリーンセンターに設置するベンチを制作するプロジェクトを推進中です。

木工作家、建築家のかたの立会の元、ベンチの材料として使用する樹木の選定を行いました。

平成26年3月

付属施設の解体を行いました

計量棟や洗車場などの現クリーンセンターの付属施設を解体しました。

現在は仮設の計量機で運用しています。

樹木の移植を行いました

敷地内の樹木を移植しました。

これまでにも公園、保育園、コミセンなど敷地外への移植をしてきましたが、今回は敷地内の移植です。

新工場棟建築工事に支障のない位置へ、イチョウ、ケヤキ、ヤマモミジなど合計8本の中高木を移植しました。

平成26年2月

敷地内車両ルートを変更しました

2月3日(月曜日)より、建設用地確保のため、現クリーンセンターへのごみの搬入ルートを変更しました。

ごみ収集車などの車両は、従来とは反対まわりに敷地内を走行することになります。

それに伴い、仮設の受付ボックス、計量機や車両を安全に導くための白線、サインの設置を行いました。

敷地内が手狭なため、市民のかたの粗大ごみについては、粗大ごみ収集のお申し込みをお願いしておりますが、やむを得ずクリーンセンターまで持ち込む場合には、これまでとルートが変わっていますので、ご注意ください。

サクラを市民団体に提供しました

新施設の建設にあたっては、なるべく既存の樹木を保全するよう努めてきましたが、やむをえず伐採しなければならない樹木もあります。

やむを得ず伐採したサクラを市民団体「木のぬくもりプロジェクト」に提供しました。提供したサクラは武蔵野プレイスに設置するベンチとして、有効活用される予定です。

夏頃まで、武蔵野プレイス北側の駐輪場の脇で乾燥させる予定となっております。武蔵野プレイスにお立ち寄りの際には、ぜひご覧ください。

土壌汚染調査を実施しました

建設用地内の土の汚染状況の調査を行っています。

調査では、表面の土、地中に埋められた配管などの下の土、土中のガスを採取して、それぞれ成分を分析します。

現在のクリーンセンターを稼働しながら、新クリーンセンターの建設を行うため、工事の進捗状況に合わせ、5回の調査を実施する予定です。

2月には、3回目の調査を行いました。有害物質が検出された場合には、土の入れ替え作業などが必要となりますが、これまでに有害物質は検出されていません。

平成29年と30年に残りの調査を実施し、調査完了となります。

平成26年1月

南側出入り口・敷地内車路の拡幅工事を行いました

工事車両の出入り口を確保するため、敷地南側(市役所側)の出入り口の拡幅を行いました。

既存のサクラ、シラカシなどの大木を保全するため、樹木と樹木の間に出入り口が納まるような計画としました。

また建設用地確保のため、2月初旬から現クリーンセンターへのごみの搬入ルートが変更となります。その準備のため、敷地内の車路の拡幅などの工事を行いました。

樹木の伐採が始まりました

新施設の建設にあたっては、敷地内の樹木の保全に努めてきました。これまで、保育園、コミュニティセンター、公園などの市公共施設への移植や、市民への樹木配布なども行ってきました。敷地内で保存する樹木もありますし、今後敷地内で移植する樹木もありますが、やむを得ず撤去しなければならない樹木もあります。

今月より、一部の樹木の伐採が始まりました。伐採した樹木についても、ベンチや工作の材料とするなど、有効活用やリサイクルを進めていきます。

平成25年12月

給排水管などの付け替えを行いました

付属施設の解体にあたり、付属施設に接続されていた給排水管などのインフラ設備の付け替え工事を行いました。

不発弾調査を行いました

建設用地内の不発弾調査を行いました。クリーンセンターの敷地周辺は元々中島飛行機の工場があったことから、不発弾が見つかることもあります。万が一、発見された場合は自衛隊により安全に処理されます。

今回の調査では地表から1.5メートルまでの深さに不発弾が埋まっていないかを調査し、不発弾は確認されませんでした。今後も、土を掘るたびに慎重に調査を進めていきます。

平成25年11月

準備工事着工しました

平成25年11月より、新武蔵野クリーンセンター(仮称)建設に向けた準備工事が始まりました。

準備工事では、建設用地内にある計量棟、洗車場などの解体や既存樹木の移植、撤去などの工事を行い、平成26年5月からスタートする本工事に向け、準備をすすめます。

仮囲いを設置しました

建設用地の周囲に仮囲いの設置をしました。

南東の角は透明の仮囲いとし、内部をのぞくこともできます。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページに関するお問い合わせ

環境部 ごみ総合対策課 クリーンセンター係

〒180-0012 東京都武蔵野市緑町3-1-5

電話番号:0422-54-1221 ファクス番号:0422-51-9950

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。