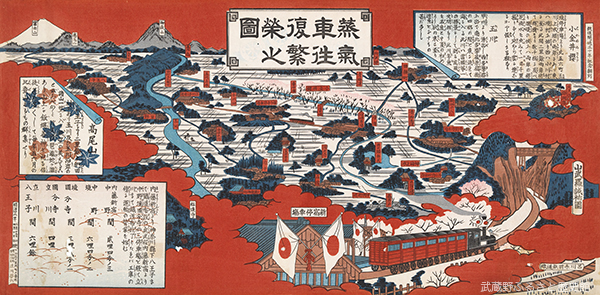

明治(めいじ)時代の武蔵野村(むさしのむら)

明治時代に、はじめて武蔵野に小学校が作られ、村ができ上がり、鉄道(てつどう)も開通(かいつう)していきます。

明治22年(1889)には武蔵野村が誕生(たんじょう)!

現在(げんざい)の第一小学校(当時の名前は研さ学舎(けんさがくしゃ))が明治6年(1873)6月に開校。8月には、現在の第二小学校(当時の名前は栄境学舎(えいきょうがくしゃ))が開校しました。

明治22年(1889)には、吉祥寺(きちじょうじ)、西窪(にしくぼ)、関前(せきまえ)、境(さかい)の4つの村がひとつになって武蔵野村がうまれました。そのころの人口はおよそ3000人でした。

この年、今の中央線の一部、新宿駅~立川駅間ができました。当時は、「甲武鉄道(こうぶてつどう)」とよばれていました。

コラム 甲武鉄道物語

甲武鉄道が開通したときは、新宿駅、中野駅、境駅、国分寺駅、立川駅の5つの駅しかありませんでした。

吉祥寺駅ができるのはそれから10年後の明治32年(1899)。そのころは駅のまわりに家は数軒(けん)あるだけ。1日に乗り降(お)りする人は数人だったようです。

今の三鷹駅(みたかえき)ができたのはさらに30年後の昭和5年(1930)のことでした。

- 前のページ 江戸(えど)時代の武蔵野(むさしの)にもどる

- 次のページ 大正時代の武蔵野村(むさしのむら)に進む

- キッズページ むさしの歴史館(目次)

- 武蔵野ふるさと歴史館 イベント案内

- 武蔵野ふるさと歴史館(むさしのふるさとれきしかん)

このページに関するお問い合わせ

教育部武蔵野ふるさと歴史館

〒180‐0022 東京都武蔵野市境5-15-5

電話番号:0422-53-1811 ファクス番号:0422-52-1604

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。