江戸(えど)時代の武蔵野(むさしの)

武蔵野の様子が大きく変(か)わっていった江戸時代の歴史(れきし)を紹介(紹介)します。

江戸時代から次々に開拓(かいたく)されていった武蔵野台地

わたしたちの住む地域(ちいき)が大きく変(か)わるのは、江戸時代に入ってからです。江戸(今の千代田区と周辺(しゅうへん)の区部)や近くの村々から人がやって来て、土地を切り開いて、村を作りました。吉祥寺村(きちじょうじむら)、西窪村(にしくぼむら)、関前村(せきまえむら)、境村(さかいむら)という4つの村ができたのです。西窪村には江戸の西久保城山町(にしくぼしろやまちょう=今の東京タワーの近く)の人びとが移(うつ)り住んだことがわかる昔の記録(きろく)が残(のこ)されています。4つの村の名前は現在(げんざい)でも市内の地名として残っています。

玉川上水が作られたのもこのころです。多摩川(たまがわ)の水を羽村から取り入れて、江戸に住む武士(ぶし)たちの飲み水としました。4つの村の中で玉川上水の水を使うことを許(ゆる)されたのは、境村と関前村のとなりに新しく作られた関前新田(せきまえしんでん)の村人だけでした。多くの村人たちは、玉川上水の水をきれいにするように求(もと)められ、玉川上水とそのまわりを掃除(そうじ)しなければなりませんでした。

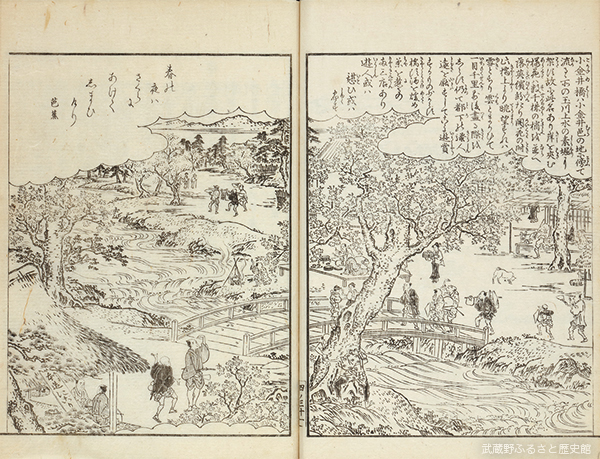

村人たちは、畑で麦や野菜(やさい)などを作るくらしでした。作った野菜などは江戸に運(はこ)んで、江戸からは畑の肥料(ひりょう)となる人の糞尿(ふんにょう=うんちやおしっこ)を持ち帰りました。また、江戸からは玉川上水沿(ぞ)いの桜(さくら)の花見や井の頭池(いのかしらいけ)に遊びに来る人たちが次第に増(ふ)えていきました。

コラム 吉祥寺という寺が市内にないってホント?

本当です。昔、江戸で大火事(おおかじ)があり、本郷元町(ほんごうもとまち、今の水道橋の近く)にあった「吉祥寺」という寺が焼(や)け落ちました。この近くに住む人たちが万治(まんじ)2年(1659)に今の吉祥寺に移り住んだから吉祥寺という名前がついたのです。というわけで吉祥寺というお寺は市内にはありません。

- 前のページ 太古の時代の武蔵野(むさしの)にもどる

- 玉川上水

- 次のページ 明治(めいじ)時代の武蔵野村(むさしのむら)に進む

- キッズページ むさしの歴史館(目次)

- 武蔵野ふるさと歴史 イベント案内

- 武蔵野ふるさと歴史館(むさしのふるさとれきしかん)

このページに関するお問い合わせ

教育部武蔵野ふるさと歴史館

〒180‐0022 東京都武蔵野市境5-15-5

電話番号:0422-53-1811 ファクス番号:0422-52-1604

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。