旧石器時代〜江戸時代まで

武蔵野市の歴史は、旧石器時代(約1万5000~約3万年前)にさかのぼります。昭和37年から続く発掘調査の結果、井の頭池周辺で、石器、土器、住居などの遺物・遺構が発見されました。江戸時代になると、度重なる江戸の大火によって人々が移住し、吉祥寺村、西窪村が誕生。さらに関前村、境村もでき、4村が誕生しました。

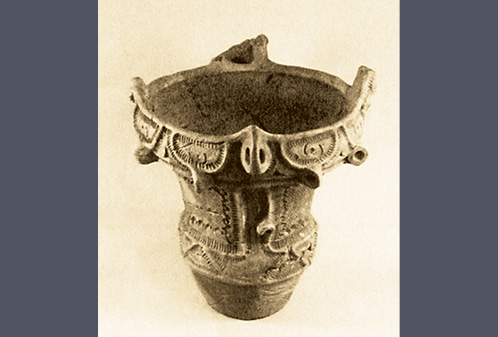

- 旧石器時代(約1万5000~約3万年前)

- 井の頭池畔御殿山から石器が出土(昭和37年)

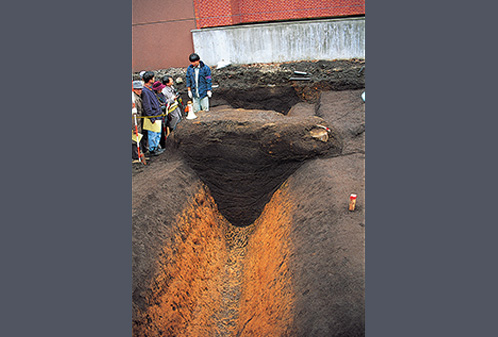

- 縄文時代(約3000〜約1万5000年前)

- 井の頭恩賜公園で縄文時代中期の竪穴住居跡を発見(昭和37年)

- 江戸時代まで771年(宝亀2年)

- 武蔵国、東海道に属す

- 1650年(慶安3年)

- 江戸西久保城山町(今の港区)が焼失

- 1653年(承応2年)

- 玉川上水敷設工事の許可が下り、翌年に完成

- 1657年(明暦3年)

- 1月、明暦の大火が起きる。翌年には本郷の吉祥寺辺の火災

- 1659年(万治2年)

- 江戸の大火後の都市整備により江戸の人々は牟礼野を代地として認められる

- 1662年(寛文2年)

- 西久保城山町の農民、武蔵野に移住。これが現在の西久保の由来。城山通りに名が残る

- 1664年(寛文4年)

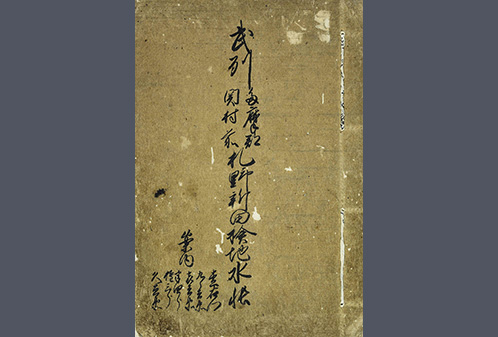

- 吉祥寺村、西窪村が検地される

- 1672年(寛文12年)

- 関前村が検地される

- 1678年(延宝6年)

- 境村が検地される

- 1696年(元禄9年)

- 千川上水が完成

- 1736年(元文元年)

- 境新田、関前新田が検地される

- 1866年(慶応2年)

- 武州一揆が起きる

明治〜昭和21年

明治22年、吉祥寺、西窪、関前、境の4村と井口新田飛地が合併し、武蔵野村が誕生しました。この年には現在の中央線の前身である甲武鉄道が開通、境停車場ができました。明治32年には吉祥寺停車場が開設され村は発展していきます。昭和3年には武蔵野町になりました。昭和13年に中島飛行機が武蔵野製作所を開設。太平洋戦争が始まると軍需工場として空襲の標的となり、周辺の民家も大きな被害を受けました。

- 明治時代1869年(明治2年)

- 品川県の管下に置かれる

- 1870年(明治3年)

- 1月、武蔵野新田12カ村農民による品川県庁への直訴(御門訴事件)

- 1872年(明治5年)

- 4カ村、神奈川県に編入

- 1873年(明治6年)

- 小学校を設立(研磋学舎[現一小]が安養寺、三省学舎が源正寺、栄境学舎[現二小]が観音院にそれぞれ設立)

- 1878年(明治11年)

- 7月、北多摩郡が成立、4カ村は神奈川県北多摩郡に属する

- 1880年(明治13年)

- 北多摩郡役所より吉祥寺村に第2回内国勧業博覧会に独活(うど)を出品するよう通達

- 1884年(明治17年)

- 7月、4カ村の戸長役場を合併

- 1888年(明治21年)

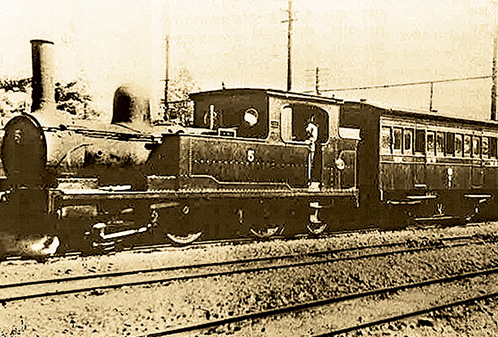

- 甲武鉄道株式会社が設立される

- 1889年(明治22年)

- 4月、吉祥寺・西窪・関前・境の4カ村および井口新田飛地が1村となり、武蔵野村となる/人口3089人/最初の武蔵野村村会議員選挙施行/甲武鉄道の新宿~立川間が開通し、境停車場ができる/6月、初代村長に三井謙太郎就任(〜明治30年9月)

- 1890年(明治23年)

- 第1回衆議院議員選挙施行(選挙権者10名/投票所は村役場)

- 1892年(明治25年)

- 武蔵野村境に駐在所ができる

- 1893年(明治26年)

- 4月、東京府に編入

- 1899年(明治32年)

- 吉祥寺停車場ができる

- 1901年(明治34年)

- 境停車場から田無まで乗合馬車が開設

- 1906年(明治39年)

- 甲武鉄道が国に買収され国有鉄道中央線となる

- 1908年(明治41年)

- 三省小学校が武蔵野高等小学校となる

- 1911年(明治44年)

- 吉祥寺小学校(研磋学舎)が村立第一尋常小学校(現一小)に、隆明小学校(栄境学舎)が第二尋常小学校(現二小)となる

- 大正時代1913年(大正2年)

- 12月、井の頭公園用地を東京市に下賜

- 1916年(大正5年)

- 武蔵野村に電灯がともる

- 1922年(大正11年)

- 4月、藤村学園の前身である東京女子体操音楽学校が吉祥寺に移転

- 1923年(大正12年)

- 9月、関東大震災が起きる/以降、東京市内より移住者が増加し、宅地化が進む

- 1924年(大正13年)

- 成蹊学園が池袋から現在地に移転

- 1925年(大正14年)

- 3月、武蔵野郵便局の前身、吉祥寺郵便局が設立される

- 昭和時代1927年(昭和2年)

- 5月、吉祥寺郵便局が電話通話業務を始める

- 1928年(昭和3年)

- 11月、武蔵野村から武蔵野町へ/初代町長に大正10年9月から村長であった秋本録之助が就任(~昭和14年2月)/人口1万3500人

- 1930年(昭和5年)

- 4月、町立第三尋常小学校(現三小)開校/4~9月、(株)横河電機製作所が渋谷から移転/6月、三鷹駅開設(昭和16年1月北口開設)

- 1933年(昭和8年)

- 8月、帝都電鉄、渋谷~井の頭公園間が開通(翌年吉祥寺まで延長)

- 1937年(昭和12年)

- 日本獣医生命科学大学の前身である日本獣医学校が境に移転/吉祥寺に前進座演劇映画研究所が設立される

- 1938年(昭和13年)

- 中島飛行機(株)の武蔵野製作所(後に武蔵製作所)が設立される

- 1939年(昭和14年)

- 町長に秋本敏男就任(~昭和16年4月)

- 1941年(昭和16年)

- 5月、町長に井野米次郎就任(~昭和21年11月)/9月、町立第四国民学校(現四小)開校/11月、関前に中島飛行機(株)の多摩製作所が設立される/12月8日、太平洋戦争が始まる

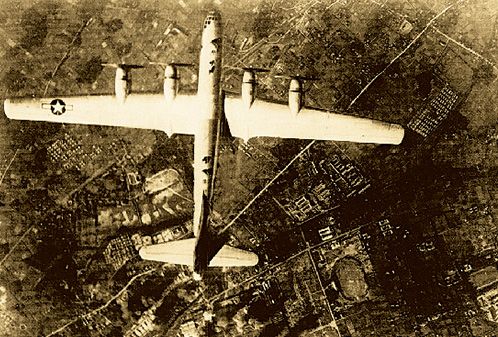

- 1944年(昭和19年)

- 11月24日、米軍機B29が初めて中島飛行機武蔵製作所を空襲/以来9回にわたって爆撃される

- 1945年(昭和20年)

- 8月15日、太平洋戦争が終わる

- 1946年(昭和21年)

- 3月、武蔵野警察署設置/7月、町立図書館開館(現四小に併設)/9月、町立第五国民学校(現五小)開校、翌年、町立第五小学校に改称

昭和22〜昭和42年

戦争が終わった2年後の昭和22年11月3日、市制の施行によって武蔵野市が誕生しました。市では学校や保育園、上下水道、公営住宅などの社会基盤を整備し、人口も増加する中、自治体としての基礎を築いていきました。また、ごみやし尿の回収も始め、公衆衛生の改善にも取り組み始めました。 その後日本の高度成長を背景に、武蔵野市は急速な都市化を遂げていきます。昭和30年代には、都営住宅、緑町・桜堤団地建設、農地の宅地化も進み、人口は10万人を突破。都心から宅地を求めて移り住む人々が急増し、緑町や桜堤の公団住宅もこの時期に建設されました。昭和37年には現在の町名が施行。共働き世帯も増えて保育園の開園が進み、学童保育もスタートしました。

- 1947年(昭和22年)

- 4月町立第一中学校(現一中)開校/町長に荒井源吉就任

- 6月第一(本宿)、第二(公園通り)、第三(境駅前)出張所設置

- 11月武蔵野町から武蔵野市へ/市制施行(3日)、人口6万3000人/初代市長に荒井源吉が就任(~昭和38年4月)/初代市議会議長に松原福蔵就任/市消防団結成/初の市議会開会

- 1948年(昭和23年)

- 2月学校給食が始まる

- 3月武蔵野地区消防組合発足/自治体警察設置

- 6月武蔵野市報創刊

- 9月市営によるごみの収集開始/市立図書館移転(四小→旧市役所前)

- 1949年(昭和24年)

- 4月市立第二中学校開校

- 7月武蔵野赤十字奉仕団結成

- 10月市営陸上競技場、サッカー場開設

- 1950年(昭和25年)

- 八丁特飲街の撤去運動起こる/電気通信研究所が武蔵野市へ

- 8月武蔵野商工会議所開設

- 10月市営によるし尿のくみ取り開始

- 1951年(昭和26年)

- 3月都市計画決定、下水道事業計画認可取得

- 4月市立大野田小学校開校/市立第三中学校開校/市立境南小学校開校/国鉄武蔵野競技場線(通称)(三鷹~武蔵野競技場前)開通/関前出張所設置

- 5月議長に望月勝三就任/東京グリーンパーク球場ができる

- 7月武蔵野市身体障害者協会結成

- 9月成蹊前出張所設置

- 10月福祉事務所設置

- 11月武蔵野市議会報創刊

- 1952年(昭和27年)

- 4月市立本宿小学校開校/水道事業および下水道事業着工

- 11月市制施行5周年記念式典を挙行/第1回市営立川競輪開催/武蔵野市教育委員会発足

- 1953年(昭和28年)

- 2月『武蔵野市』上巻を発行

- 4月市立第四中学校開校

- 5月議長に森田元次就任

- 6月市営プール開設

- 11月グリーンパーク米軍宿舎完成

- 1954年(昭和29年)

- 1月成人祭開催

- 4月市立関前小学校(現千川小)開校

- 5月都市計画道路中央通り完成

- 7月自治体警察廃止(都へ移管)

- 9月第一浄水場完成、給水開始

- 11月『武蔵野市』中巻を発行

- 1955年(昭和30年)

- 1月武蔵野・三鷹地区保健衛生組合設立

- 3月西窪地区(現緑町)に鉄筋アパート600戸が造られる

- 4月市立井之頭小学校開校/市立境北小学校開校/市立関前保育園開園(現千川保育園)

- 5月議長に井野善太郎就任

- 6月一小、二小、大野田小に特殊学級開設(都下で初めて)

- 7月衛生協力会発足

- 10月ふじみ病棟(伝染病棟)竣工(武蔵野・三鷹地区保健衛生組合)

- 1956年(昭和31年)

- 7月市立武蔵野保育園開園(現南保育園)

- 10月東京グリーンパーク球場解体

- 1957年(昭和32年)

- 4月武蔵野市青少年問題協議会設立/人口10万人を突破

- 6月議長に高橋輝一就任

- 11月市制施行10周年記念式典を挙行/人口10万3000人

- 12月『武蔵野市』下巻を発行

- 1958年(昭和33年)

- 1月緑町公団住宅完成

- 4月国民健康保険事業開始

- 6月議長に丹羽慎一就任

- 9月ふじみ焼却場完成(武蔵野・三鷹地区保健衛生組合)/敬老金支給開始/台風22号による水害(浸水730戸)

- 1959年(昭和34年)

- 3月第二浄水場完成、給水開始

- 5月議長に村上寛之助就任

- 6月桜堤公団住宅完成

- 7月境北出張所設置(後の桜堤出張所)

- 10月国鉄武蔵野競技場線が廃線

- 12月武蔵野三鷹電報電話局が開局

- 1960年(昭和35年)

- 3月都市計画道路成蹊通り(五日市街道~むらさき橋間)完成

- 4月消防事務を東京都へ委託

- 6月議長に中村清就任/世界連邦宣言

- 9月東京女子体育短期大学敷地(通称音体跡地)の借地権などを買収

- 10月水道事業に地方公営企業法適用

- 1961年(昭和36年)

- 4月武蔵境駅南口開設/国民年金制度施行/市立第五中学校開校

- 6月武蔵野・小金井・村山地区衛生組合(現在の湖南衛生組合)設立

- 1962年(昭和37年)

- 1月市史編さん着手

- 3月都市計画道路中町新道完成

- 4月町名整理施行

- 6月議長に島崎静馬就任/社会福祉協議会設立/「交通安全都市」宣言

- 8月市立桜堤こどもの園開園(現桜堤保育園)

- 11月市制施行15周年記念式典を挙行/北村西望氏、天野貞祐氏を名誉市民に推挙/「むさしの市民の歌」制定

- 1963年(昭和38年)

- 5月市長に後藤喜八郎就任(~昭和54年4月)

- 6月学童保育開始/し尿処理場完成(湖南処理場)

- 7月市立図書館開館(鉄筋化)

- 11月女子大通り下水道幹線工事に着手

- 1964年(昭和39年)

- 1月武蔵野公会堂完成

- 2月吉祥寺駅周辺都市計画協議会設置

- 10月東京オリンピック(聖火が武蔵野市に1泊)/吉祥寺駅周辺の都市計画決定

- 1965年(昭和40年)

- 6月議長に石井将就任/『武蔵野市史』資料編刊

- 7月スポーツ少年団誕生

- 1966年(昭和41年)

- 2月私立高校入学資金貸付制度の実施

- 4月身体障害児などに福祉手当支給

- 6月議長に秋本利義就任/市営こどもプール完成

- 7月福祉会館が完成

- 9月市立桜堤小学校開校/市全域の住居表示完了

- 12月吉祥寺駅周辺都市計画事業決定

- 1967年(昭和42年)

- 4月児童扶養手当制度実施(全国初)/一般家庭のごみ処理手数料廃止/ラグビースクール開校

- 5月議長に高橋震治就任

- 6月学校給食共同調理場事業開始(現桜提共同調理場)

- 7月東京都より受水開始/富士高原学園完成

- 11月市制施行20周年記念式典挙行/人口13万3000人/朝永振一郎氏を名誉市民に推挙

昭和43〜昭和62年

昭和40年代に入ると、市では、小・中学校の校舎の鉄筋化や体育館やプールの建設、保育園の増設などに力を入れていきます。吉祥寺では大型店舗の出店ラッシュが始まり、まちは人々でよりにぎわいを増しました。市では吉祥寺駅周辺の再開発事業に着手するとともに、武蔵境駅南口広場の計画も決定し、新たなまちづくりを進めました。 そして、全市的な自治会、町内会をもたない武蔵野市では、市民生活の基礎単位として、コミュニティ構想を打ち出します。昭和50年代に入ると、境南コミュニティセンター(コミセン)をはじめ、西久保・中央・吉祥寺東など、各地区でコミセンの整備が進んでいきます。各コミセンを管理するのは地域の住民です。また、来るべき高齢化社会に備えるべく、福祉公社も発足しました。

- 1968年(昭和43年)

- 3月市営西久保住宅完成

- 8月武蔵野市開発公社を設立

- 10月交通災害共済制度スタート/市民会館開館(旧二小跡)

- 1969年(昭和44年)

- 2月女子大通り下水道幹線が完成

- 4月市立境保育園開園/荻窪~三鷹駅間高架完成

- 5月吉祥寺駅北口防災建築街区指定/市立桜堤児童館開館

- 6月議長に内海星通就任

- 8月学校プールを一般に開放

- 10月中学校で牛乳給食を開始

- 11月三鷹駅北口に世界連邦平和像(北村西望作)建つ

- 12月吉祥寺ステーションセンター(ロンロン、現アトレ吉祥寺)開業

- 1970年(昭和45年)

- 1月東部地区で水洗化実現

- 4月一般家庭のし尿くみ取り料金廃止/下水道受益者負担金制度を実施/武蔵境駅南口広場都市計画決定

- 7月「公害排除都市」宣言

- 1971年(昭和46年)

- 2月公害健康診断実施(1回目)/ふじみ焼却場付近住民、ごみ搬入阻止

- 3月吉祥寺大通り(五日市街道~末広通り間)開通/『武蔵野市史』本編発行

- 4月市立関前南小学校開校/市立第六中学校開校

- 5月議長に喜多克雄就任

- 6月市立東保育園開園

- 9月緑化市民委員会発足/武蔵野市基本構想・長期計画(昭和46年度~55年度)を策定

- 10月宅地開発等に関する指導要綱制定

- 11月F&Fビル(B棟)開館

- 1972年(昭和47年)

- 3月F&Fビル(A棟)開館

- 4月国民健康保険を外国人にも適用/富山県利賀村と姉妹都市盟約

- 5月市営関前住宅完成

- 6月市議会廃棄物対策特別委員会設置

- 8月第1回むさしのジャンボリー開催

- 1973年(昭和48年)

- 1月米軍施設グリーンパークが日本に返還される

- 3月清掃対策市民委員会発足

- 4月武蔵野市民緑の憲章制定/市立境南保育園開園/市立境幼稚園開園/北町共同調理場完成

- 6月議長に岩間一就任

- 10月地域生活環境指標を作成

- 11月武蔵野市の都市計画用途地域・地区を改正

- 12月武蔵境駅南口広場都市計画事業決定/第一次調整計画(昭和49年度~53年度)策定/グリーンパークC地区(アメリカンスクール跡地・国有地2万3835㎡)の市管理開始

- 1974年(昭和49年)

- 1月中央通り市民ホール開館

- 3月お年寄りの世帯に“福祉電話”を設置

- 4月武蔵野市土地開発公社を設立

- 1975年(昭和50年)

- 2月グリーンパーク跡地を公園にする都市計画決定(都都市計画地方審議会)

- 5月議長に石川宗一就任/武蔵野市民交響楽団誕生

- 11月グリーンパークC地区を市庁舎用地(一部市立公園)とする方針を決定(国有財産関東地方審議会)/グリーンパークB地区(米軍消防署跡地、国有地8425㎡)を国立久里浜養護学校付属武蔵野教育施設とすることに決定(国有財産関東地方審議会)

- 1976年(昭和51年)

- 3月グリーンパーク跡地(D地区7万6653㎡)を都が日本文化住宅協会から買収(69億円)

- 4月市立北町保育園開園

- 7月武蔵野市立コミュニティセンター条例施行/境南コミュニティセンター開館/環境浄化対策本部を設置

- 8月「老人のための明るいまち推進事業指定都市」に選定される

- 10月東京都市廃棄物処分地管理組合設立

- 11月第二次調整計画(昭和52年度~55年度)策定

- 1977年(昭和52年)

- 1月西久保コミュニティセンター開館

- 6月議長に新実信正就任

- 8月けやき橋通り立体交差が完成

- 9月武蔵境駅周辺再開発計画案を発表

- 10月「むさしの音頭」歌詞入選作決定(市制施行30周年記念事業)

- 11月市制施行30周年記念市民祭典を挙行/人口13万5000人/市民の木(3種)などを植栽/吉祥寺大通り全線開通

- 1978年(昭和53年)

- 1月高齢者事業団(現シルバー人材センター)発足

- 3月水道法違反を理由とした山基建設(株)などによる市長・職員告訴事件

- 4月市立境南第2保育園開園/中央コミュニティセンター中町集会所完成/近鉄裏通りに防犯テレビカメラ設置/吉祥寺東コミュニティセンター(九浦の家)開館/社会福祉法人武蔵野市民社会福祉協議会発足

- 5月ボランティアセンター武蔵野発足

- 7月市民総合体育館調査研究委員会設置

- 10月宅地開発等の指導要綱を改正

- 1979年(昭和54年)

- 3月市立小・中学校校舎の鉄筋化100%完成(本宿小改築により)

- 4月武蔵境駅南口駅前広場完成

- 5月市長に藤元政信就任(~昭和58年4月)/議長に木村勇次就任

- 6月吉祥寺北コミュニティセンター開館/本町コミュニティセンター開館

- 12月クリーンセンター建設特別市民委員会発足

- 1980年(昭和55年)

- 5月八幡町コミュニティセンター開館

- 8月新市庁舎落成式(18日より新庁舎で執務)/荒井源吉元武蔵野市長を名誉市民に推挙

- 9月国から「障害者福祉都市」に指定される

- 11月ごみ最終処分場(羽村町)完成/三多摩地域廃棄物広域処分組合設立

- 12月障害者福祉センター開館/武蔵野市福祉公社発足/クリーンセンター建設用地を市営総合グラウンドに選定

- 1981年(昭和56年)

- 2月武蔵野市第二期基本構想・長期計画(昭和56年度~67年度)を策定

- 3月防災市民委員会および図書館活動市民委員会発足

- 4月障害児保育を開始/市機構改革を実施/武蔵野市福祉公社事業開始

- 5月教育委員会報発行/用途地域・地区を変更/関前コミュニティセンター開館

- 6月議長に矢島正愛就任。勤労者互助会発足

- 7月「福祉都市」宣言

- 10月クリーンセンターまちづくり委員会発足

- 1982年(昭和57年)

- 1月クリーンセンター工事着工

- 2月御殿山コミュニティセンター開館、中央コミュニティセンター開館

- 3月「非核都市」宣言/桜堤コミュニティセンター開館

- 4月有料自転車駐車場条例を制定/市立西部図書館開館

- 6月市営プールが改装オープン

- 7月長野県川上村に少年自然の村開村/市個人情報審議会が発足

- 1983年(昭和58年)

- 3月吉祥寺南町コミュニティセンター開館

- 5月市長に土屋正忠就任(~平成17年8月)/議長に望月彰夫就任

- 7月行財政点検委員会を設置

- 8月武蔵野文化事業団発足

- 10月「武蔵野市環境浄化に関する条例」および「武蔵野市旅館・レンタルルーム規制条例」を制定/「自転車の放置防止に関する条例」を制定

- 1984年(昭和59年)

- 1月環境浄化特別推進地区指定

- 2月武蔵野芸能劇場開館

- 3月武蔵境駅南口周辺を自転車整理区域に指定

- 4月谷戸沢廃棄物広域処分場(日の出町)搬入開始

- 5月市消費者ルームを開設

- 6月クリーンセンター試運転開始

- 7月行財政点検委員会最終答申/第1回市民意識調査実施/境・北口まちづくり市民委員会発足

- 10月クリーンセンター本稼働/クリーンセンターまちづくり委員会最終報告/武蔵野市情報公開懇談会を設置/市民会館改築

- 11月武蔵野市民文化会館開館

- 12月クリーンセンター運営協議会発足

- 1985年(昭和60年)

- 1月第二期長期計画第一次調整計画(昭和60年度~65年度)策定

- 2月武蔵野市平和問題懇談会設置/市民スポーツ振興計画検討委員会設置

- 3月吉祥寺駅周辺都市計画事業に土地収用法適用/総合的な電子計算組織によるオンラインシステム供用開始/「武蔵野市みどりの保護育成と緑化推進に関する条例」および「武蔵野市緑化基金条例」を制定

- 4月都立吉祥寺保育園が武蔵野市に移管(市立吉祥寺保育園となる)

- 6月議長に金子武就任

- 10月緑化・環境市民委員会発足

- 11月印鑑登録の電算処理開始

- 1986年(昭和61年)

- 2月武蔵境駅北口都市計画案(新市案)発表

- 3月吉祥寺駅前広場用地取得終了

- 4月都市計画道路2・2・3号線一部開通/平和問題懇談会が提言書を提出

- 7月第1回ジュニア大使親善使節団が米国テキサス州訪問

- 8月武蔵境駅北口都市計画決定/玉川上水に清流復活

- 9月武蔵野市子ども問題懇談会設置

- 10月緑町コミュニティセンター開館

- 12月市議会議員定数36名を30名に改定/武蔵野中央公園北ホール完成/武蔵野市国際交流委員会設置

- 1987年(昭和62年)

- 2月武蔵境駅北口地区市街地再開発推進協議会発足

- 3月吉祥寺駅周辺都市計画事業完了(北口駅前広場完成)、吉祥寺フェスティバル開催

- 4月西部コミュニティセンター開館/全市域水洗化100%完了

- 5月議長に田中福一就任

- 7月武蔵野健康開発事業団(現武蔵野健康づくり事業団)発足

- 8月武蔵境駅北口都市計画事業認可される

- 10月市立北町高齢者センター開館/市立保健センター開館

- 11月市制施行40周年記念式典を挙行/人口13万6000人/長野県豊科町(現安曇野市)と姉妹都市盟約を結ぶ/市立吉祥寺図書館開館

昭和63〜平成19年

健康は市民生活の基盤という考えのもと、平成元年には武蔵野スポーツ振興事業団が発足し、総合体育館・温水プールが完成。福祉の面では、武蔵野障害者総合センターが発足したほか、全国初の施設となる0~3歳児とその親を対象とした「0123吉祥寺」などを整備しました。第1回国際オルガンコンクール開催や、ロシアへの自然探検隊員の派遣など、文化を通じた国際交流も盛んに行われました。

また、地域の人材や建物などの社会資源を活用することにより、地域での見守りや社会とのつながりが必要な高齢者などを支援する「テンミリオンハウス事業」が始まったほか、介護老人保健施設などが開設されました。コミュニティバス・ムーバスの路線整備も進み、市内で交通が不便な地域が解消されていきました。

- 1988年(昭和63年)

- 4月ムサシノシ(63.4.4)の日イベント開催

- 6月関前2丁目の建設現場で太平洋戦争時に米軍が投下した不発弾発見、撤去

- 8月第1回青年の翼親善使節団(高校生)を中国へ派遣

- 9月第1回国際オルガンコンクール開催

- 平成時代1989年(平成元年)

- 2月吉祥寺西コミュニティセンター開館

- 3月第二期長期計画第二次調整計画(平成元年度~6年度)策定

- 6月都立武蔵野中央公園(はらっぱむさしの)開園/議長に井口一男就任

- 8月開村百年記念・花火大会開催

- 9月武蔵野スポーツ振興事業団(現武蔵野生涯学習振興事業団)発足

- 10月武蔵野市国際交流協議会発足

- 11月総合体育館・温水プール完成

- 12月けやきコミュニティセンター開館

- 1990年(平成2年)

- 7月吉祥寺・武蔵境市政センター設置

- 10月「武蔵野市違法駐車の防止に関する条例」を制定/第1回市民大運動会開催

- 11月第1回子鳩・けやき表彰開催

- 1991年(平成3年)

- 5月議長に榎本重夫就任

- 7月三鷹駅北口に中央市政センター設置

- 10月武蔵境駅南北自由通路完成

- 1992年(平成4年)

- 1月武蔵野市子ども協会発足

- 2月本宿コミュニティセンター開館

- 3月吉祥寺西コミュニティセンター分館、関前コミュニティセンター分館開設(20館目)/コミュニティのネットワーク完成

- 5月社会福祉法人武蔵野障害者総合センター(現社会福祉法人武蔵野)発足

- 7月市役所の完全週休2日制実施

- 10月市立第四中学校体育館・温水プールが開館/市立小中学校施設を開放

- 11月市制施行45周年記念式典を挙行/丹羽文雄、長倉三郎、杉村隆の三氏を名誉市民に推挙/0~3歳児とその親を対象とした全国で初めての乳幼児施設「0123吉祥寺」を開設

- 1993年(平成5年)

- 2月武蔵野地域5大学学長懇談会発足

- 3月武蔵野市第三期基本構想・長期計画(平成5年度~16年度)を策定

- 4月多摩東京移管百周年を契機に「第1回武蔵野桜まつり」を開催/国営昭和公園で「TAMAらいふ21」開催(~11月)/市民防災協会発足

- 6月武蔵野障害者総合センター開設/議長に竹田たかし就任

- 7月多摩32市町村の子ども100人をロシアのハバロフスクへ自然探検隊員として派遣/岩手県遠野市で初めてセカンドスクール実施

- 9月市立高齢者総合センター開設

- 10月三鷹駅北口のエスカレーター完成

- 1994年(平成6年)

- 5月JR中央線の三鷹~立川間連続立体交差事業都市計画決定

- 9月本市初の介護老人保健施設「あんず苑」開設

- 12月本市初の特別養護老人ホーム「吉祥寺ナーシングホーム」開設

- 1995年(平成7年)

- 1月17日未明に発生した阪神・淡路大震災の被災地への支援活動に対応

- 3月千川小学校の新校舎完成/コミュニティFM局「むさしの‐FM」開局

- 4月新・市立中央図書館開館

- 5月議長に常田幸次就任/境南町に福祉の道「すぎみ小路」が完成

- 6月放置禁止区域の指定、利用登録制度などを盛り込んだ「新自転車条例」施行

- 10月友好都市・山形県酒田市と災害援助協定を締結

- 11月コミュニティバス「ムーバス」が吉祥寺東循環運行を開始

- 1996年(平成8年)

- 4月建築確認事務が都から市へ移管/市立境北小学校、桜堤小学校の2校を統合し、桜野小学校が開校

- 6月軽費老人ホーム「桜堤ケアハウス」開設

- 7月特別養護老人ホーム「ゆとりえ」開設/武蔵野三鷹ケーブルテレビ開局

- 9月武蔵境駅北口再開発ビル「スイングホール」開館

- 1997年(平成9年)

- 2月第三期長期計画第一次調整計画(平成9年度~14年度)を策定

- 3月「むさしのリメイク-武蔵野市緑の基本計画」策定

- 6月緑町建設現場で発見された太平洋戦争時の不発弾撤去(7月にも1発を撤去)/議長に石井一徳就任

- 11月市制施行50周年記念式典を挙行/人口13万1000人/小田稔氏、伊藤正男氏を名誉市民に推挙

- 1998年(平成10年)

- 3月ムーバス吉祥寺北西循環が運行開始

- 4月二ツ塚廃棄物広域処分場(日の出町)搬入開始

- 8月ルーマニア・ブラショフ市に日本武蔵野交流センターが開設

- 10月農水省食糧倉庫跡地の取得完了

- 11月むさしのヒューマンネットワークセンター開設

- 1999年(平成11年)

- 3月三鷹・立川間連続鉄道立体交差事業が着工

- 5月議長に中里崇亮就任

- 6月特別養護老人ホーム「武蔵野館」開設

- 11月テンミリオンハウス事業開始

- 2000年(平成12年)

- 4月介護保険制度施行

- 7月介護老人保健施設「ハウスグリーンパーク」開設

- 10月レモンキャブ運行開始

- 11月ムーバス境南循環が運行開始

- 2001年(平成13年)

- 3月都市計画道路3・4・7号線全線完成

- 4月特別養護老人ホーム「親の家」開設/第三期長期計画第二次調整計画(平成13年度~16年度)を策定/仙川緑地に清流復活/市民の森公園開園

- 5月「0123はらっぱ」開設/二俣尾・武蔵野市民の森開設

- 6月新商工会館開館、吉祥寺市政センターもここに移転/議長に井口良美就任

- 10月友好都市アンテナショップ「麦わら帽子」開店

- 12月「武蔵野市コミュニティ条例」制定

- 2002年(平成14年)

- 2月吉祥寺美術館開館

- 3月ムーバス三鷹駅北西循環が運行開始

- 4月ストリートスポーツ広場開設

- 10月「武蔵野市生活安全条例」「武蔵野市つきまとい勧誘行為の防止及び路上宣伝行為等の適正化に関する条例」施行

- 11月市制施行55周年記念式典を挙行/山﨑倫子氏を名誉市民に推挙

- 2003年(平成15年)

- 4月市立古瀬公園内に「松露庵」開設/武蔵野地域自由大学開学

- 5月議長に田中節男就任

- 2004年(平成16年)

- 4月吉祥寺駅周辺に路上禁煙地区指定

- 8月ムーバス利用者1000万人突破

- 10月家庭ごみの有料化・戸別収集開始/23日に発生した新潟県中越地震で被災した友好都市・小国町(現長岡市)への支援活動/市民安全パトロール隊結成

- 11月ムーバス境西循環運行開始

- 12月武蔵野市第四期基本構想・長期計画(平成17年度~26年度)策定

- 2005年(平成17年)

- 3月大野田小学校の新校舎完成

- 5月吉祥寺シアター開館/ムーバス境・東小金井線運行開始

- 6月議長に山下倫一就任

- 7月三鷹駅北口、武蔵境駅周辺に路上禁煙地区指定

- 10月市長に邑上守正就任(~平成29年10月)

- 2006年(平成18年)

- 4月東京たま広域資源循環組合がエコセメント事業開始

- 7月青梅市の「二俣尾・武蔵野市民の森」に自然体験館が開館

- 12月市議会議員定数30名を26名に改定

- 2007年(平成19年)

- 3月ムーバス6号・7号路線が運行開始され、市内の交通空白・不便地域をほぼ解消

- 5月市役所西棟増築工事完了/議長に近藤和義就任

- 7月三鷹・立川間連続鉄道立体交差事業、下り高架化が完了/市役所西棟に防災安全センター開設

- 11月市制施行60周年記念式典を挙行/西島和彦氏、篠原三代平氏(*平は旧字体で2・3画目の字体がハの字)を名誉市民に推挙/人口13万4000人

平成20〜平成30年

平成21年、JR中央線の三鷹・国分寺間で高架化工事が完了し、市内の踏切問題が解消。また、武蔵境では、平成23年に、市民の活動の新たなる拠点「武蔵野プレイス」が誕生。さらに、吉祥寺エリアでは複合商業施設「コピス吉祥寺」がオープンします。多方向から施設や都市基盤の整備を進める中、平成25年、市の人口はついに14万人を突破します。 平成26年、武蔵境駅の鉄道連続立体交差事業が完了し、その後北口駅前広場が完成します。三鷹駅、吉祥寺駅周辺もそれぞれの特色を生かしたまちづくりが進んでいます。また、ベビーカー貸し出しサービスやいきいきサロン事業が開始され、男女平等推進センターが開設されたほか、平成29年には、ゴミ処理機能だけではなく、防災に備えた設備や発電機能を併せ持つ新武蔵野クリーンセンターが稼動を開始しました。

- 2008年(平成20年)

- 3月第四期長期計画・調整計画(平成20年度~24年度)策定

- 4月境冒険遊び場公園(プレーパークむさしの)開園

- 5月特別養護老人ホーム「ケアコート武蔵野」開設

- 7月武蔵境駅舎連続施設(南側)完成

- 9月ムーバス利用者2000万人突破

- 11月中学校給食(第二中学校から)開始

- 2009年(平成21年)

- 3月武蔵野プレイス着工/むさしの環境フェスタ開催

- 4月まちづくり条例施行/みどりのこども館開館/緑町スポーツ広場開設

- 6月議長に島崎義司就任

- 12月三鷹・立川間連続鉄道立体交差事業、国分寺までの上り線高架化が完了し、市内の踏切問題が解消

- 2010年(平成22年)

- 3月武蔵野市給食・食育振興財団発足

- 4月中学校給食全校実施/「かたらいの道市民スペース」開設

- 5月特別養護老人ホーム「さくらえん」開設

- 7月武蔵野市観光推進機構(現武蔵野市観光機構)設立

- 10月コピス吉祥寺開業

- 2011年(平成23年)

- 3月吉祥寺方式共同集配送センター開設/東日本大震災が発生し、初の災害対策本部を設置/四次にわたり職員被災地支援隊を派遣

- 5月議長にきくち太郎就任

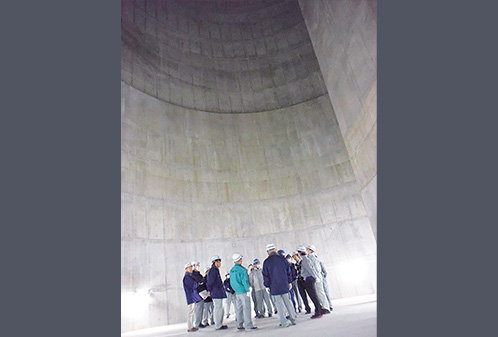

- 7月「ひと・まち・情報 創造館 武蔵野プレイス」開館/新武蔵野クリーンセンター(仮称)施設基本計画を策定

- 9月11月24日を武蔵野市平和の日に制定

- 2012年(平成24年)

- 4月第五期長期計画(平成24年度~33年度)策定

- 7月武蔵野市史最終巻を刊行/ムーバス利用者3000万人突破

- 7月武蔵野市史最終巻を刊行/ムーバス利用者3000万人突破

- 12月八幡町コミュニティセンター移転・新築

- 2013年(平成25年)

- 4月吉祥寺ミッドナイトパトロール開始

- 5月人口が14万人を突破

- 6月議長に与座武就任

- 12月認定こども園「境こども園」開園

- 2014年(平成26年)

- 3月武蔵境駅舎連続施設(北側)完成

- 4月吉祥寺駅南北自由通路整備

- 5月新・武蔵野クリーンセンター着工

- 7月高齢者安心コール・高齢者なんでも電話相談を開始/子育て支援施設「すくすく泉」開所

- 8月はらっぱ防災フェスタむさしの開催

- 12月武蔵野ふるさと歴史館開館

- 2015年(平成27年)

- 1月吉祥寺東町一丁目合流式下水道改善施設完成

- 3月国土地理院公表の市の面積が変更され10.98㎢となる/北町保育園園庭地下に雨水貯留施設完成

- 6月議長に深沢達也就任

- 9月セカンドスクールが2015年度グッドデザイン賞を受賞

- 12月ケアリンピック武蔵野を実施

- 2016年(平成28年)

- 1月ルーマニアのホストタウンとして登録される/マイナンバー利用開始

- 4月武蔵境駅北口駅前広場完成/第5期長期計画・調整計画(平成28年度~32年度)策定/ベビーカー貸し出しサービス事業(ベビ吉)が始まる

- 5月SportsforAll事業始まる/ムーバス利用者4000万人突破

- 7月いきいきサロン事業開始

- 10月男女共同参画推進センター(現男女平等推進センター「愛称:ヒューマンあい」)開設

- 2017年(平成29年)

- 4月新・武蔵野クリーンセンター本稼働/武蔵野市民文化会館リニューアルオープン/学童クラブとあそべえの運営主体が一体化/特別支援学級「ひまわり学級」を第三小学校に開設

- 5月吉祥寺にはな子の銅像設置/特別養護老人ホーム「とらいふ武蔵野」開設

- 6月議長に本間まさよ就任

- 7月武蔵野アール・ブリュット2017開催

- 10月市長に松下玲子就任/新・武蔵野クリーンセンターが2017年度グッドデザイン賞を受賞

- 11月市制施行70周年記念式典を挙行/人口14万5000人

- 2018年(平成30年)

- 1月武蔵境駅前にQuOLa(クオラ)開館

- 2月武蔵境市政センターがQuOLa(クオラ)内に移転

- 5月ラグビーワールドカップ ロシア公認キャンプ地に決定

- 12月市立小・中学校全校の体育館に冷暖房機導入を決定(令和元年度中に完了)/地域包括ケア人材育成センターを開設

平成31(令和元)年〜令和4年

平成30〜31年、視覚障害者誘導用ブロックの改良などバリアフリーに重点を置いた武蔵境駅南口駅前広場のリニューアルを実施しました。 また、令和2年からは、世界的流行している新型コロナウイルス感染症による市民生活への影響を鑑みて、市民の方の命と暮らしを守るための事業を適時実施しています。 また同年から始まった第六期長期計画に基づく施策を着実に進め、高校生等の医療費助成制度の市独自実施やパートナーシップ制度の創設など、「誰もが安心して暮らし続けられる魅力と活力があふれるまち」を実現するための取り組みを続けています。

- 2019年(平成31年)

- 3月障害者地域生活支援ステーションわくらす武蔵野を開設/武蔵境駅南口駅前広場のリニューアル完了

- 令和時代2019年(令和元年)

- 5月議長に小美濃安弘就任

- 10月ふるさと応援寄附(ふるさと納税)の取り扱い開始/性の多様性を理解し尊重するまち武蔵野市宣言

- 11月武蔵野市の「東京うど」を大嘗祭(だいじょうさい)に供納

- 2020年(令和2年)

- 1月武蔵野市新型コロナウイルス感染症対策本部を設置

- 4月第六期長期長期計画(令和2年度〜11年度)を策定/自治基本条例・議会基本条例施行/待機児童0(ゼロ)を達成(以降0を継続中)

- 5月武蔵野市PCR検査センターを設置

- 7月むさしのクレスコーレ開設

- 11月むさしのエコreゾート開館

- 12月放課後等デイザービスパレット開所

- 2021年(令和3年)

- 2月武蔵野市くらし地域応援券(令和4年2月第2弾実施)/2050ゼロカーボンシティを表明/新型コロナウイルス感染症自宅療養者支援窓口設置(9月からは自宅療養者支援センターとなる)

- 4月児童・生徒一人1台の学習者用コンピュータを活用した授業開始/福祉総合相談窓口を設置

- 5月新型コロナウイルスワクチン接種を開始

- 6月議長に土屋美恵子就任

- 7月東京オリンピック聖火セレブレーションを実施

- 8月2学期から新桜堤調理場稼働開始

- 2022年(令和4年)

- 4月高校生等の医療費助成本格実施(令和3年4月から一部実施)/パートナーシップ制度開始/公益財団法人武蔵野文化生涯学習事業団発足

- 7月気候市民会議を開催