MUSASHINO FOLDER武蔵野市をもっと詳しく

まちの歩みをたどれる年表や文化・音楽・アート、数字で見る武蔵野市の姿など、さまざまな情報をまとめました。武蔵野市の歴史や魅力をさらに知っていただける内容となっています。

まちの歩みをたどれる年表や文化・音楽・アート、数字で見る武蔵野市の姿など、さまざまな情報をまとめました。武蔵野市の歴史や魅力をさらに知っていただける内容となっています。

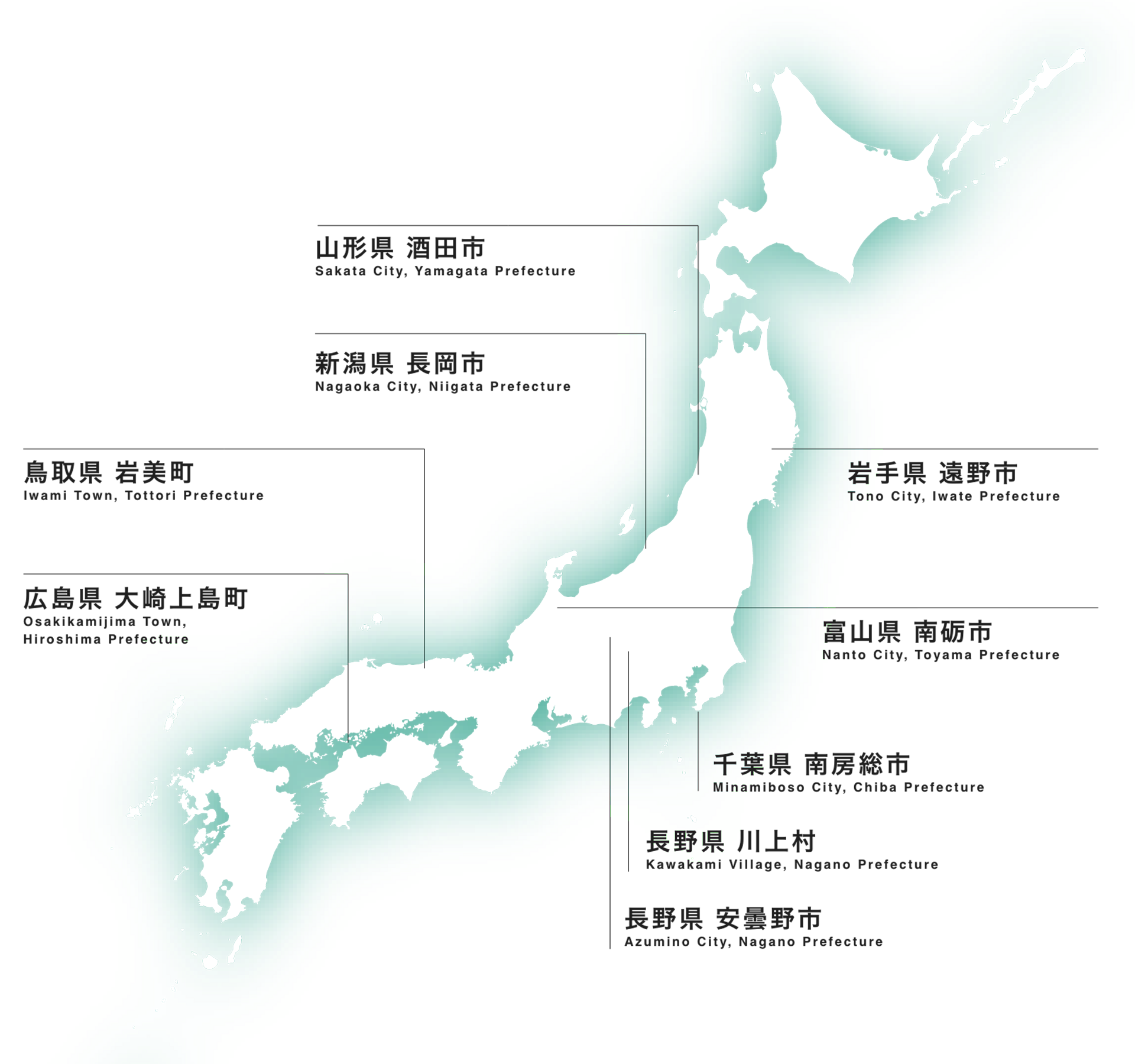

瀬戸内海のほぼ中央に位置する芸予諸島にあります。果樹栽培や近海漁業、造船・海運業などが盛んです。市民交流団を派遣し、交流を深めています。

世界ジオパークに認定された山陰海岸や約1300年の歴史を誇る岩井温泉で有名です。武蔵野市からは「家族ふれあい自然体験」で多くの人が訪れています。

市の一部は白山国立公園に指定、また散居村、合掌造り集落で知られています。武蔵野市とは町村合併前の旧利賀村と姉妹都市の盟約を締結以来、交流を続けています。

北アルプスの山麓に広がる田園風景が特徴的で、ワサビやリンゴ、米といった農産物の生産で知られています。自然体験や文化イベントを通じて市民交流を続けています。

千曲川最上流に位置し、レタス産地として有名です。八ヶ岳連峰や奥秩父の名峰に囲まれ、村内の「武蔵野市立自然の村」では子どもたちが自然体験をしています。

信濃川沿いに位置し、毎夏の花火大会で三尺玉が上がることで有名です。同市へ編入合併した旧小国町と「親子稲作体験」という農業体験で交流しています。

ビワの栽培、アワビ・サザエの海女漁、キンセンカの花き栽培などで有名なほか、近海捕鯨の伝統を持つまちの一つです。市民交流団を派遣し交流を深めています。

江戸時代、北前船交易で栄えた最上川河口の港町。米どころ庄内平野としても有名です。武蔵野市消防団による「酒田大火」視察を契機に交流が始まりました。

柳田國男の『遠野物語』により民話のふるさととして知られています。夏休みの「家族ふれあい自然体験」や市民交流団の派遣を通じた交流を続けています。

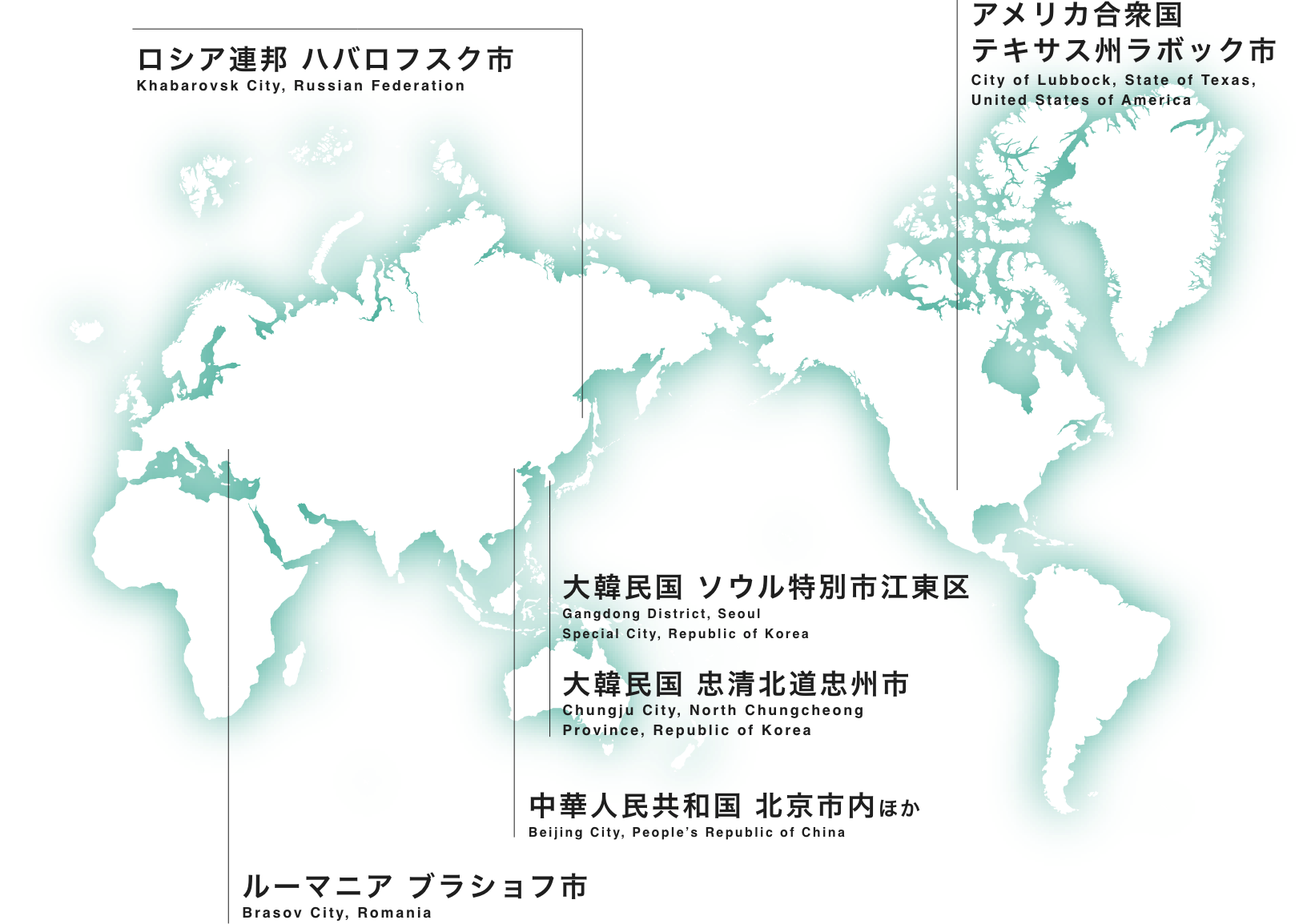

中世の美しい町並みが残る都市です。平成4(1992)年から、友好交流を深め、青少年交流を実施しています。

中国の首都です。昭和63(1988)年の親善使節団派遣以来、交流を続けてきました(現在休止中)。

韓国の首都にある都市です。江東区長と職員の来訪を契機に交流を開始、現在は青少年交流を実施しています。

韓国のほぼ中央、南漢江上流域に位置します。職員派遣協定締結や青少年交流などを実施しています。

アムール川東岸に位置する都市です。野鳥や自然観察を通じた青少年交流が行われています。

米国南部の農業地帯にある都市です。昭和61(1986)年以来、友好を深め、青少年交流を実施しています。

市議会は、予算、条例などの市政の重要な事柄を審議し、最終決定する役割を持っています。同時に、市政の執行が適正か審議します。議員自らの政策を議案として提出することもできます。また、請願・陳情を審議し、採択されたものは国、都、市政に反映されるように努めています。

地方公共団体には、議会と団体の長(市長)などの執行機関が置かれています。団体の長以外の執行機関には、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会があり、それぞれ独立して運営されています。

(1938〜2022)

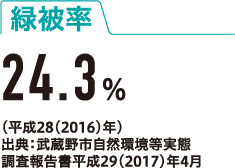

日本の行政を的確に分析するための基礎概念と学問体系の構築に大きな貢献をした一方、平成7(1995)年に設置された地方分権推進委員会の委員として、機関委任事務制度の全面廃止や、国による地方自治体への関与の縮小、廃止などを含む、いわゆる第一次地方分権改革を実現させるなど国や地方の制度改革に大きな役割を果たされました。 また、昭和46(1971)年に設置された武蔵野市緑化市民委員会において「武蔵野市民緑の憲章」の策定に携わり、その後も同委員会の会長、本市の基本構想・長期計画および調整計画における策定委員・委員長を計5回にわたって務めました。市民や市議会、市職員といった、幅広く多様な市民の参加と対話によって計画を策定するという、「武蔵野市方式」の基礎を築かれました。さらに都市計画、コミュニティ等各分野における委員を歴任したほか、高度で継続的かつ体系的な学習の機会を提供する武蔵野地域自由大学の学長も務めました。

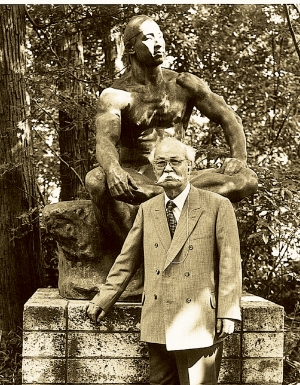

(1884~1987)

明治から昭和の長きにわたって日本の彫塑界の主導的役割を果たし、原爆投下に対する平和の象徴ともいえる大作「平和祈念像」(長崎市)を制作しました。

(1884~1980)

現代哲学の基礎となるカントの「純粋理性批判」の厳密な邦訳を行い、西洋哲学を紹介したほか、卓越した教育者として理念を実践し、教育界、思想界に多大な影響を与えました。

(1906~1979)

三氏共同による「量子電磁力学の基礎研究」で、昭和40(1965)年にノーベル物理学賞を受賞。日本の理論物理学界の最高峰として、学問の進歩、教育の向上に指導的役割を果たしました。

(1904~1983)

初代武蔵野市長として4期16年にわたり、上下水道や都市基盤の整備に尽力し、今日の武蔵野市の基礎づくりに貢献しました。

(1904~2005)

大戦中の作品「海戦」はベストセラーになり、数多くの作品を残す一方、同人誌「文学者」を主宰し、瀬戸内晴美(寂聴)ら多くの新人を世に送り出しました。

(1920~2020)

物理化学の中で「電荷移動理論」を提唱し、分子化学に新分野を開拓。「分子化合物の電子論的研究」などで大きな成果を挙げました。武蔵野地域自由大学では、開学時より学長を務めました。

(1926~2020)

腫瘍学、生化学を専門とし、胃がんの実験的研究、発がん物質の研究などにより、数々の賞を受賞しました。

(1923~2001)

エックス線天体観測装置「すだれコリメータ」の開発により、宇宙物理学におけるエックス線天文学に多大な功績を残しました。

(1928~2018)

小脳の神経回路の構造・機能の研究を続け、「シナプス可塑性」を発見。脳の記憶や学習する複雑なメカニズムにかかわる研究全体に新たな進展をもたらしました。

*崎は大の部分を立とするのが正字体

(1919~2015)

終戦直後の中国ハルビン市内に国際病院を設立して医療に携わった後、武蔵野市に医院を開設。隣接地を市に寄付し「北町高齢者センター」の設立に寄与しました。

(1926~2009)

素粒子物理学の理論分野において、素粒子の分類における奇妙さ(ストレンジネス)を発見。「西島・ゲルマンの法則」として知られる先駆的な業績を挙げ、基礎物理学の進展に多大な貢献をしました。

*平は旧字体で2・3画目の字体がハの字

(1919~2012)

綿密な統計データに基づく実証的研究で国際的に知られる。理論・計量経済学会会長や総理府統計審議会会長など多くの要職を務め、政府の政策決定にも貢献しました。

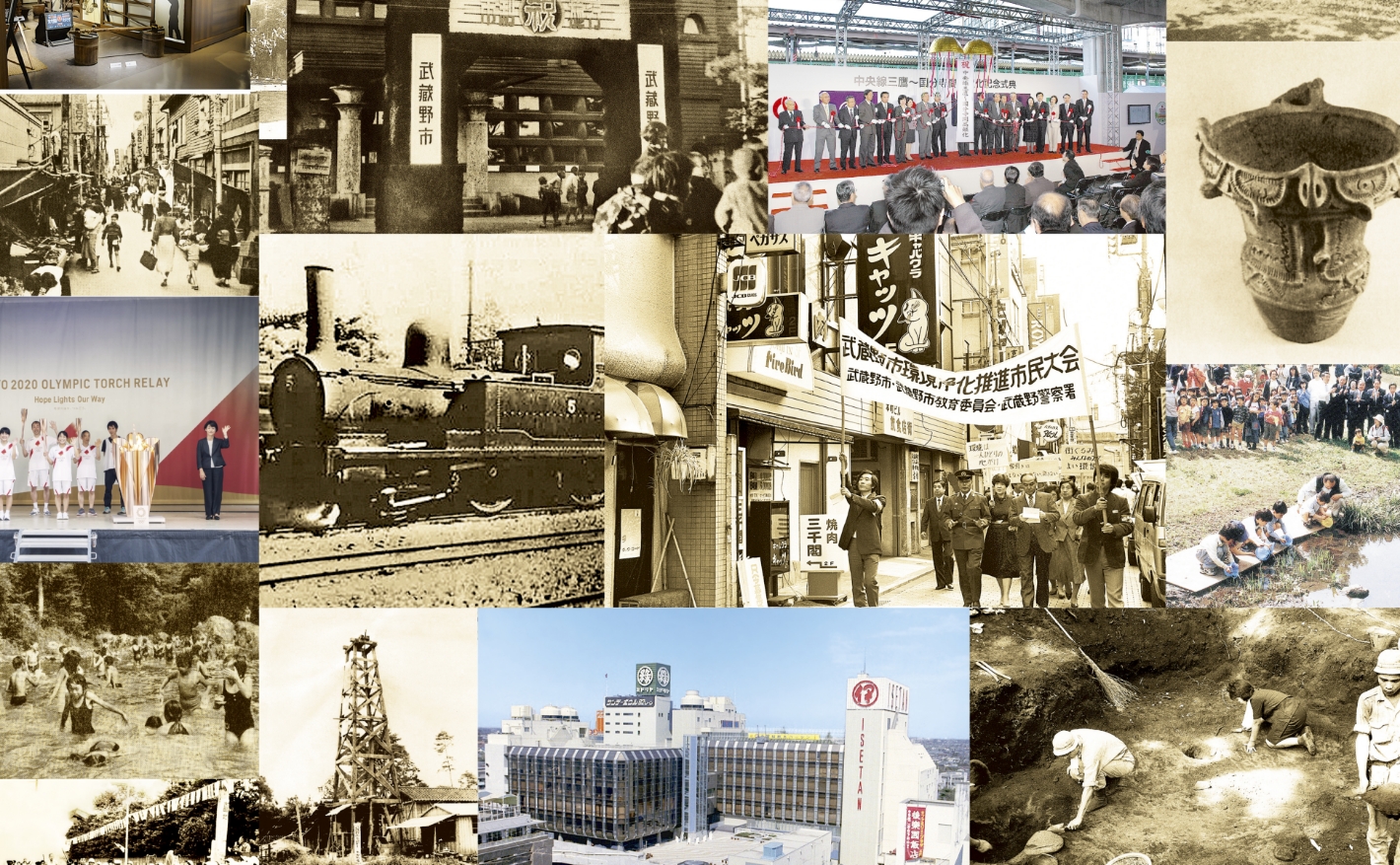

武蔵野エリアでの人々の暮らしは、旧石器時代にさかのぼります。江戸時代には多くの人々が移住し、玉川上水や千川上水などを利用した農業が行われました。明治時代には現在のJR中央線も開通し、郊外の都市として発展します。しかし、戦時中には軍需工場を標的とした激しい爆撃によって、大きな被害を受けました。終戦後の武蔵野市は、市民とともに、時代に応じたまちづくりを行ってきました。緑豊かな文化都市として、武蔵野市は今後も取り組みを続けていきます。

武蔵野市は多様な文化を受け入れ、発信している場所でもあります。そうした風土があらゆる人々の「わたしらしさ」を下支えしているのではないでしょうか。今回は武蔵野市の魅力を「音楽」「農」「グルメ」「お祭り・イベント」「アニメ・漫画」の五つのカテゴリーで紹介します。